Микроскопия для чего используется

5 разных типов микроскопов и их применение

Как и многие другие технологические устройства, микроскопы имеют очень долгую историю. Самые ранние микроскопы содержали простое увеличительное стекло с малой мощностью (до 10 раз). Их использовали для наблюдения за маленькими насекомыми, такими как блохи.

Ранние версии оптических микроскопов были разработаны в конце 15 века. Хотя изобретатель неизвестен, за эти годы было сделано несколько заявлений. Использование микроскопов для исследования органических тканей появилось только в 1644 году.

Сегодня у нас есть микроскопы, которые могут обеспечить разрешение в 50 пикометров с увеличением до 50 миллионов раз, что достаточно для наблюдения ультраструктуры различных неорганических и биологических образцов.

1. Оптические микроскопы

Оптические микроскопы являются наиболее распространенными микроскопами, которые используют свет, чтобы пройти через образец для генерации изображений. Они могут иметь очень простую конструкцию, хотя сложные оптические микроскопы направлены на повышение разрешения и контрастности образца.

В дальнейшем их можно подразделить на два типа: простые и сложные микроскопы. Простой микроскоп использует одну линзу (например, увеличительное стекло) для увеличения, в то время как сложные микроскопы используют несколько линз для увеличения образца.

Они часто оснащены цифровой камерой, поэтому образец можно наблюдать с помощью компьютера. Это позволяет провести глубокий анализ микроскопического изображения.

Оптические микроскопы могут обеспечивать увеличение до 1250 раз с теоретическим пределом разрешения 0,250 микрометров. Тем не менее развитие сверхразрешенной флуоресцентной микроскопии в последнее десятилетие привело оптическую микроскопию в наноразмерность.

Варианты оптического микроскопа

Применение

Основные оптические микроскопы часто встречаются в классах и дома. Сложные широко используются в фармацевтических исследованиях, микробиологии, микроэлектронике, нанофизике и минералогии.

Они часто используются для исследования тканей с целью изучения проявлений заболеваний. В клинической медицине исследование биопсии или хирургического образца относится к гистопатологии.

2. Электронные микроскопы

Электронный микроскоп использует пучок ускоренных электронов для получения изображения образца. Точно так же, как оптические микроскопы используют стеклянные линзы, электронные микроскопы используют фасонные магнитные поля для создания систем электронно-оптических линз.

Поскольку длина волны электрона может быть намного короче, чем у фотонов, электронные микроскопы имеют более высокую разрешающую способность и увеличение, чем обычные оптические микроскопы. Они могут выявить структуры объектов размером с пикометр.

Первый электронный микроскоп, который превысил разрешение, достигнутое с помощью оптического микроскопа, был разработан немецким физиком Эрнстом Руской в 1933 году. С тех пор были сделаны многочисленные улучшения для дальнейшего улучшения увеличения и разрешения микроскопа.

Современные электронные микроскопы способны увеличивать образцы до 2000000 раз, однако они все еще полагаются на прототип Руска (разработанный в 1931 году) и его связь между разрешением и длиной волны.

Электронные микроскопы имеют некоторые ограничения: они дороги в изготовлении, обслуживании и должны быть размещены в стабильных средах, таких как системы подавления магнитного поля. Также объекты должны просматриваться в вакууме.

Современный просвечивающий электронный микроскоп | Предоставлено: Дэвид Морган из Кембриджа, Великобритания.

Два основных типа электронного микроскопа

1. Просвечивающий электронный микроскоп: используется для наблюдения за тонкими образцами, через которые могут проходить электроны, создавая проекционное изображение. Он может захватывать мелкие детали размером с колонку атомов.

В этом случае образец обычно представляет собой очень тонкий срез (

Современный сканирующий зондовый микроскоп

Распространенные типы сканирующих зондовых микроскопов

А) Атомно-силовой микроскоп: имеет разрешение порядка долей нанометра, что позволяет получать изображения практически любого типа поверхности, включая стекло, полимеры и биологические образцы.

B) Сканирующая оптическая микроскопия ближнего поля: может достигать производительности пространственного разрешения сверх классического дифракционного предела. Он может быть использован для изучения всех проводящих, непроводящих и прозрачных образцов.

C) Сканирующие туннельные микроскопы: могут достигать бокового разрешения 0,1 нм и глубины 0,01 нм. Образцы могут быть отображены в экстремальных условиях, при температурах от почти абсолютного нуля до более 1000 ° C.

Применение

Сканирующие зондовые микроскопы используются в широком спектре естественных наук, включая медицину, клеточную и молекулярную биологию, физику твердого тела, химию полимеров и полупроводниковую науку и технику.

Например, в молекулярной биологии этот метод микроскопии используется для анализа структуры и механических характеристик белковых комплексов и сборок. В клеточной биологии он используется для определения взаимодействия между определенными клетками и различения нормальных клеток и раковых клеток на основе твердости клеток.

В физике твердого тела он используется для изучения взаимодействия между соседними атомами и изменений в расположении атомов посредством атомных манипуляций.

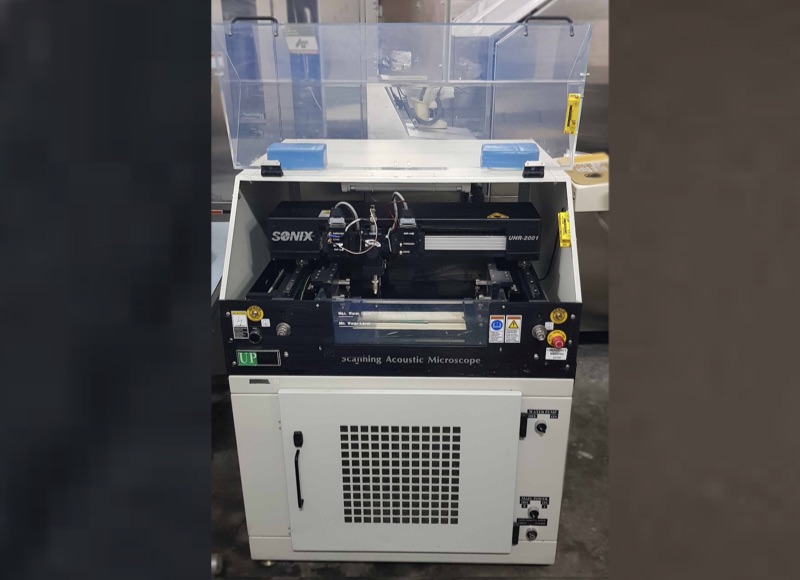

4. Сканирующие акустические микроскопы

Сканирующий акустический микроскоп измеряет изменения акустического импеданса с помощью звуковых волн. Он в основном используется для неразрушающей оценки, анализа отказов и выявления дефектов в недрах материалов, в том числе обнаруженных в интегральных микросхемах.

Этот тип микроскопа был впервые разработан в 1974 году в микроволновой лаборатории Стэнфордского университета. С тех пор были сделаны многочисленные улучшения для повышения его точности и разрешения.

Микроскоп непосредственно фокусирует звук от датчика в маленькой точке на образце. Звук, падающий на объекты, либо поглощается, либо рассеивается под разными углами. Эти рассеянные импульсы, распространяющиеся в определенном направлении, дают полезную информацию об образце.

Разрешение образца изображения либо ограничено шириной звукового луча (зависит от частоты звука), либо физическим разрешением сканирования.

В отличие от обычных оптических микроскопов, которые позволяют наблюдать поверхность образца, акустические микроскопы фокусируются на определенной точке и получают изображения из более глубоких слоев. Кроме того, они обеспечивают более точные результаты и увеличивают объём данных, сохраняя при этом целостность образца.

Сканирующий акустический микроскоп Sonix HS 1000

Применение

Многие компании используют этот тип микроскопии в аналитических лабораториях для определения качества своих электронных компонентов. Производители также используют его для контроля качества, квалификации поставщиков, тестирования надежности продукции, а также для исследований и разработок.

В биологии эти микроскопы предоставляют полезные данные о физических силах, удерживающих структуры в определенных формах, таких как эластичность клеток и тканей. Это чрезвычайно полезно при изучении процесса подвижности клеток (способность организма самостоятельно передвигаться, используя метаболическую энергию).

5. Рентгеновский микроскоп

Рентгеновские микроскопы генерируют увеличенные изображения объектов, используя электромагнитное излучение в мягком луче. Они способны выдавать 3D-изображение компьютерной томографии относительно больших образцов с высоким разрешением.

Для идентификации рентгеновских лучей, проходящих через образец, используется детектор с зарядовой связью. Поскольку рентгеновские лучи легко проникают сквозь вещество, микроскопы этого типа могут отображать внутреннюю часть образцов, непрозрачных для видимого света.

Современные рентгеновские микроскопы позволяют наблюдать различные образцы, в том числе те, которые имеют низкий контраст поглощения и более плотный материал, например керамические композиты. Чтобы достичь этого, микроскоп изменяет длину волны рентгеновского излучения, что увеличивает контраст или проникновение.

Его разрешение лежит между оптической микроскопией и электронной микроскопией. В отличие от традиционных электронных микроскопов, рентгеновские микроскопы могут отображать толстые биологические материалы в их естественном состоянии.

Рентгеновский микроскоп ZEISS Xradia 510 Versa

Применение

Рентгеновская микроскопия оказалась чрезвычайно полезной в области медицины и материаловедения. Он был использован для анализа структуры различных тканей и образцов биопсии.

В области материаловедения рентгеновские микроскопы могут определять структуру кристалла вплоть до размещения отдельных атомов внутри его молекул. Он также обеспечивает неразрушающий, неинвазивный метод поиска дефектов в трех измерениях.

Электронная микроскопия

Электронная микроскопия – один из методов исследования микроструктуры твердых тел, их электрических и магнитных полей, локального состава с применением совокупности электронно-зондовых методов. Данная технология была запатентована в 1931 году Р. Руденбергом, который создал первый в мире электронный микроскоп. Сегодня – это один из наиболее эффективных и передовых методов исследования, который широко используется на предприятиях, в научных, учебных лабораториях.

Метод электронной микроскопии

Данная технология стала основой в создании электронных микроскопов – приборов, в которых для построения изображения используется не световой луч, а поток электронов в вакуумной среде. Роль оптических линз, которые используются в обычных микроскопах, здесь отведена электронному полю. Именно оно и фокусирует электроны. Электромагнитное поле формируется электромагнитными катушками.

Изображение передается на флюоресцирующий экран, где его можно сфотографировать и рассмотреть детально. К изучаемым объектам предъявляется ряд требований:

Разрешающая способность у электронных микроскопов значительно выше, чем у оптических. Величина 0,15 нм (15 А) позволяет получать увеличение в миллионы раз, что идеально подходит для изучения микроскопических объектов.

Основные особенности

Суть метода электронной микроскопии в том, что через исследуемый образец подается электронный пучок разной энергии. Под воздействием электромагнитного поля он фокусируется на поверхности в виде пятна, в диаметре не превышающего 5 нм. Это пятно и выполняет «изучение» объекта. Соприкасаясь с поверхностью, электронный пучок частично проникает в нее, вытесняя не только электроны, но и фотоны. Они попадают на лучевую трубку, где и из них и формируется изображение.

В сравнении со световыми (оптическими) микроскопами, электронные обладают преимуществами:

Виды электронной микроскопии

Выделяют 2 основных вида электронной микроскопии:

Просвечивающая электронная микроскопия

В микроскопах, работающих по этой технологии на объект, воздействует пучок ускоренных электронов, обладающих энергией от 50 до 200 кэВ. Те электроны, которые образец не пропустит, будут отклоняться на небольшой угол. И они, и те, которые пройдут через исследуемый объект с незначительными энергетическими потерями, попадают на магнитные линзы. В результате на фотопленке или люминесцентном экране формируется изображение внутренней структуры. Хорошие результаты дает при исследовании ультратонких образцов – менее 0,1 мкм в толщину.

При работе с ПЭМ одна из наиболее важных задач – различать природу контрастов:

Одна из разновидностей ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия высокого разрешения (ВРЭМ). Формируется в случае, когда пучок электронов падает параллельно оси кристаллов в условиях фазового контраста. Позволяет диагностировать даже мельчайшие неоднородности кристаллической решетки.

Сканирующая электронная микроскопия

Сканирующей электронной микроскопией (СЭМ) получают изображения поверхности исследуемого образца с высокой разрешающей способностью. Получают трехмерные картинки, которые будут удобными в процессе изучения структуры. Дополнительно можно использовать методики EDX, WDX, чтобы получить информацию о химическом составе околоповерхностных слоев.

В оборудовании сфокусированный электронный пучок средней энергии сканирует образец. Предусмотрено несколько режимов работы:

Эти методики позволяют не только изучать свойства поверхности, но и получать наглядную информацию о структурах, расположенных на несколько микрон ниже верхнего слоя.

СЭМ может работать только с образами, которые можно погружать в вакуум – твердыми. Жидкие среды предварительно подвергают криозаморозке. Форма и размеры образца ограничиваются только размерами рабочей камеры микроскопа. Эффективность исследования можно повысить путем напыления слоя токопроводящего материала.

Возможности

Технология электронной микроскопии постоянно развивается:

Благодаря последним наработкам метод электронной микроскопии используют уже и при работах с влажными образцами, исключая нарушение их структуры и локального состава. Для этого применяется низкотемпературное замещение воды, сверхбыстрое замораживание в среде хладагента, прижим к металлу, который охлаждается жидким азотом и пр. Существенно возможности метода расширило использование компьютерной техники, в частности математическая обработка электронных изображений. Теперь изображения можно запоминать, корректировать контрастность, добавлять оттенки цветов, выделять микроструктуры, убирать шумы, выделять границы исследуемых участков и пр.

Области применения

Метод электронной микроскопии используют для изучения поверхности объектов, ультратонких срезов тканей, микробов. С его помощью определяют строение жгутиков, вирусов и пр. Оборудование, основанное на этой технологии, широко используется в различных научных и производственных отраслях:

Главная задача – подобрать микроскоп, работающий электронным методом под особенности предстоящих работ. В каталоге компании «Sernia Инжиниринг» можно подобрать подходящее оборудование для любой научно-исследовательской и производственной задачи. Приборы поставляются по Москве, Санкт-Петербургу и в другие регионы РФ. Все они имеют сертификаты соответствия, на них действуют гарантии. Узнать актуальные цены, условия сотрудничества, получить консультации и помощь в выборе можно у менеджеров компании. Свяжитесь с ними по телефону или через онлайн-форму.

А.С.Илюшин, А.П.Орешко. Введение в дифракционный структурный анализ. М.: физический факультет МГУ, 2008

Микроскопия для чего используется

Различают простые и сложные световые микроскопы. Оптика простых микроскопов представлена одной линзой с большим увеличением. В сложных микроскопах оптическая система состоит из объектива для получения увеличенного изображения объекта и окуляра для дальнейшего увеличения полученного изображения и его рассматривания.

Современные световые микроскопы, позволяющие не только увидеть микроорганизмы, но и изучить их структуру, это сложные оптические приборы, обращение с которыми требует определенных знаний, навыков и большой аккуратности.

В микроскопе различают механическую и оптическую части.

К механической части относится штатив (состоящий из основания и тубусодержателя) и укрепленные на нем тубус с револьвером для крепления и смены объективов, предметный столик для препарата, приспособления для крепления конденсора и светофильтров, встроенные в штатив механизмы для грубого (макромеханизм, макровинт) и тонкого (микромеханизм, микровинт) перемещения предметного столика или тубусодержателя.

Оптическая часть микроскопа представлена объективами, окулярами и осветительной системой, которая в свою очередь состоит из расположенных под предметным столиком конденсора Аббе, зеркала, имеющего плоскую и вогнутую сторону, а также отдельного или встроенного осветителя с низковольтной лампой накаливания и трансформатором. Объективы ввинчиваются в револьвер, а соответствующий окуляр, через который наблюдают изображение, устанавливают с противоположной стороны тубуса.

Различают монокулярный (имеющий один окуляр) и бинокулярный (имеющий два одинаковых окуляра и дающий возможность наблюдения двумя глазами) тубусы. Кроме того, тубус микроскоп может быть прямой вертикальный (в основном для фотографирования) и наклонный.

Основную роль в получении четкого изображения играет объектив. Он строит увеличенное, действительное и перевернутое изображение объекта. Затем это изображение дополнительно увеличивается при рассматривании его через окуляр, который аналогично обычной лупе дает увеличенное мнимое изображение.

На рис. 2 показана схема хода лучей в микроскопе.

Различают полезное и бесполезное увеличение. Полезное увеличение обычно равно числовой апертуре объектива, увеличенной в 500-1000 раз. Более высокое окулярное увеличение не выявляет новых деталей и является бесполезным.

В зависимости от среды, которая находится между объективом и препаратом, различают «сухие» объективы малого и среднего увеличения (до 40×) и иммерсионные с максимальной апертурой и увеличением (90-100×).

Особенностью иммерсионных объективов является то, что между фронтальной линзой такого объектива и препаратом помещают иммерсионную жидкость, имеющую показатель преломления такой же, как стекло (или близкий к нему), что обеспечивает увеличение числовой апертуры и разрешающей способности объектива.

Все объективы рассчитаны для работы с покровным стеклом толщиной 0,17 мм. Толщина покровного стекла особенно влияет на качество изображения при работе с сильными сухими системами (40×). При работе с иммерсионными объективами нельзя пользоваться покровными стеклами толще 0,17 мм потому, что толщина покровного стекла может оказаться больше, чем рабочее расстояние объектива, и в этом случае, при попытке сфокусировать объектив на препарат, может быть повреждена фронтальная линза объектива.

Окуляры состоят из двух линз и тоже бывают нескольких типов, каждый из которых применяется с определенным типом объектива, дополнительно устраняя недостатки изображения. Тип окуляра и его увеличение обозначены на его оправе.

Конденсор предназначен для того, чтобы сфокусировать на препарате свет от осветителя. Он состоит из нескольких линз, превращающих параллельные лучи от осветителя в сходящиеся. Одной из деталей конденсора является апертурная диафрагма, которая имеет важное значение для правильного освещения препарата. Осветитель состоит из низковольтной лампы накаливания с толстой нитью, накал которой можно регулировать, коллекторной линзы и полевой диафрагмы (от раскрытия которой зависит диаметр освещенного поля на препарате). Зеркало направляет свет от осветителя в конденсор. Для того чтобы сохранить параллельность лучей, идущих от осветителя в конденсор, необходимо использовать только плоскую сторону зеркала. Качество изображения в значительной мере зависит также от правильного освещения.

Настройка освещения и фокусировка микроскопа. Существует несколько различных способов освещения препарата при микроскопии. Наиболее распространенным является способ установки света по Кёлеру, который заключается в следующем:

1) устанавливают осветитель против зеркала микроскопа;

2) включают лампу осветителя и направляют свет на плоское (!) зеркало микроскопа;

3) помещают препарат на предметный столик микроскопа;

4) закрывают зеркало микроскопа листком белой бумаги и фокусируют на нем изображение нити лампы;

5) убирают лист бумаги с зеркала;

Внимание! Расстояние осветителя от микроскопа должно быть таким, чтобы изображение нити лампы было равно диаметру апертурной диафрагмы конденсора.

7) открывают апертурную диафрагму конденсора, прикрывают полевую диафрагму осветителя и значительно уменьшают накал лампы;

8) при малом увеличении (10×), глядя в окуляр, получают резкое изображение препарата;

9) слегка поворачивая зеркало, переводят изображение полевой диафрагмы, которое имеет вид светлого пятна, в центр поля зрения. Опуская и поднимая конденсор, добиваются получения резкого изображения краев полевой диафрагмы (вокруг них может быть видна цветная каемка);

10) раскрывают полевую диафрагму осветителя до краев поля зрения, увеличивают накал нити лампы и слегка (на 1 /3) уменьшают раскрытие апертурной диафрагмы конденсора;

11) при смене объектива необходимо проверить настройку света.

Внимание! После окончания настройки света по Кёлеру ни в коем случае нельзя изменять положение конденсора, раскрытие полевой и апертурной диафрагмы.

Освещенность препарата можно регулировать только нейтральными светофильтрами или изменением накала лампы с помощью реостата.

Для правильного освещения препарата при работе с объективами малого увеличения (до 10×) необходимо отвинтить и снять верхнюю линзу конденсора.

Чтобы предохранить внутренние поверхности объективов, а также призмы тубуса от попадания пыли, необходимо всегда оставлять окуляр в тубусе.

При чистке внешних поверхностей линз нужно удалить с них пыль мягкой (беличьей) кисточкой, промытой в эфире. Если необходимо, осторожно протирают поверхности линз хорошо выстиранной, не содержащей остатков мыла, полотняной или батистовой тряпочкой, слегка смоченной чистым бензином, эфиром или специальной смесью для чистки оптики. Не рекомендуется протирать оптику объективов ксилолом, так как это может привести к их расклеиванию.

С зеркал, имеющих наружное серебрение, можно только удалять пыль, сдувая ее резиновой грушей. Протирать их нельзя.

По окончании работы на микроскопе необходимо прежде всего тщательно удалить остатки иммерсионного масла с фронтальной линзы объектива указанным выше способом. Затем опустить предметный столик (или конденсор в микроскопах с неподвижным столиком) и накрыть микроскоп чехлом.

Для сохранения внешнего вида микроскопа необходимо периодически протирать его мягкой тряпкой, слегка пропитанной бескислотным вазелином и затем сухой мягкой чистой тряпкой.

Фазово-контрастная микроскопия

Световые волны характеризуются длиной волны, амплитудой и фазой. Глаз человека способен различать длину волны (цвет) и амплитуду (интенсивность, яркость света), но не может обнаружить различия в фазе.

При микроскопии окрашенных объектов наблюдается изменение амплитуды (уменьшение яркости света) и избирательное поглощение света определенной длины волны (изменение цвета).

При наблюдении неокрашенных микроорганизмов, отличающихся от окружающей среды только по показателю преломления, изменения интенсивности не происходит, а изменяется только фаза прошедших световых волн. Поэтому глаз изменений заметить не может и эти объекты выглядят малоконтрастными, прозрачными.

Для наблюдения таких объектов используют фазово-контрастную микроскопию, основанную на превращении фазовых изменений, вносимых объектом, в амплитудные, различимые глазом.

Фазово-контрастное устройство может быть установлено на любом биологическом микроскопе и состоит из: 1) набора объективов со специальными фазовыми пластинками; 2) конденсора с поворачивающимся диском. В нем установлены кольцевые диафрагмы, соответствующие фазовым пластинкам в каждом из объективов; 3) вспомогательного микроскопа.

Настройка фазового контраста в основном заключается в следующем:

1) заменяют объективы и конденсор микроскопа на фазово-контрастные;

2) устанавливают объектив малого увеличения и отверстие в диске конденсора без кольцевой диафрагмы (обозначенное цифрой «0»);

3) настраивают свет по Кёлеру;

4) выбирают фазовый объектив соответствующего увеличения и фокусируют его на препарат;

5) поворачивают диск конденсора и устанавливают соответствующую объективу кольцевую диафрагму;

6) вынимают из тубуса окуляр и вставляют на его место вспомогательный микроскоп. Настраивают его так, чтобы были резко видны фазовая пластинка (в виде темного кольца) и кольцевая диафрагма (в виде светлого кольца того же диаметра). С помощью регулировочных винтов на конденсоре точно совмещают эти кольца. Вынимают вспомогательный микроскоп и вновь устанавливают окуляр.

Благодаря применению этого способа микроскопии контраст живых неокрашенных микроорганизмов резко увеличивается и они выглядят темными на светлом фоне (позитивный фазовый контраст) или светлыми на темном фоне (негативный фазовый контраст). Наша промышленность выпускает устройство КФ-4 для позитивного фазового контраста.

Морфология некоторых микроорганизмов не может быть изучена с помощью описанных выше способов микроскопии. К ним относятся различные спирохеты и, в частности, лептоспиры, некоторые крупные вирусы. Для наблюдения этих микроорганизмов применяют темнопольную микроскопию.

Темнопольная микроскопия

Темнопольная микроскопия основана на способности микроорганизмов сильно рассеивать свет. Для темнопольной микроскопии пользуются обычными объективами и специальными темнопольными конденсорами. Существует несколько типов таких конденсоров, различающихся по устройству.

Основная особенность темнопольных конденсоров заключается в том, что центральная часть у них затемнена и прямые лучи от осветителя в объектив микроскопа не попадают. Объект освещается косыми боковыми лучами и в объектив микроскопа попадают только лучи, рассеянные частицами, находящимися в препарате. Темнопольная микроскопия основана на эффекте Тиндаля, известным примером которого служит обнаружение пылинок в воздухе при освещении их узким лучом солнечного света.

Чтобы в объектив не попадали прямые лучи от осветителя, апертура его должна быть меньше, чем апертура конденсора. Для уменьшения апертуры в обычный объектив помещают диафрагму или пользуются специальными объективами, снабженными ирисовой диафрагмой.

При темнопольной микроскопии микроорганизмы выглядят ярко светящимися на черном фоне. При этом способе микроскопии могут быть обнаружены мельчайшие микроорганизмы, размеры которых лежат за пределами разрешающей способности микроскопа. Однако темнопольная микроскопия позволяет увидеть только контуры объекта, но не дает возможности изучить внутреннюю структуру.

Для темнопольной микроскопии необходимы яркие источники света, поэтому следует применять более мощные осветители и максимальный накал лампы.

Настройка темнопольного освещения в основном заключается в следующем:

После правильной настройки света устанавливают объектив нужного увеличения и исследуют препарат.

Люминесцентная (флюоресцентная) микроскопия

Цвет люминесценции обычно смещен в более длинноволновую часть спектра по сравнению с возбуждающим ее светом. Так, если люминесценция возбуждается синим светом, то цвет ее может быть от зеленого до красного, если люминесценция возбуждается невидимым ультрафиолетовым излучением, то цвет ее может быть в любой части видимого спектра. Эта особенность люминесценции позволяет, используя специальные светофильтры, поглощающие возбуждающий свет, наблюдать сравнительно слабое люминесцентное свечение.

Устройство люминесцентного микроскопа и правила работы с ним отличаются от обычного светового микроскопа в основном следующим:

1. Наличие мощного источника света в осветителе, излучающего преимущественно в коротковолновой (ультрафиолетовой, синей) части спектра (ртутно-кварцевая лампа сверхвысокого давления). В специальных люминесцентных осветителях, которые устанавливают на обычный микроскоп, применяют кварцевые галогенные лампы (КГМ).

2. Наличие системы светофильтров: а) возбуждающие светофильтры пропускают только ту часть спектра, которая возбуждает люминесценцию;

б) теплозащитный светофильтр защищает от перегрева другие светофильтры, препарат и оптику люминесцентного микроскопа. В отечественных люминесцентных микроскопах теплозащитную функцию кроме того выполняет кювета с плоскопараллельными стеклами, заполненная дистиллированной водой. Эта кювета установлена непосредственно после коллектора.

При работе с люминесцентным микроскопом надо обращать особое внимание на то, чтобы эта кювета была полностью заполнена водой и чтобы вода была абсолютно чистой и прозрачной, поскольку при длительной работе микроскопа в воде могут размножаться микроорганизмы и она мутнеет;

в) «запирающие» светофильтры расположены между препаратом и окуляром. Эти светофильтры поглощают возбуждающее излучение и пропускают свет люминесценции от препарата к глазу наблюдателя.

В нашей стране разработан очень эффективный способ освещения препаратов для возбуждения люминесценции, который используется во всех отечественных люминесцентных микроскопах. Этот способ заключается в том, что препарат освещают светом, падающим на него через объектив. Благодаря этому освещенность увеличивается при использовании объектов, имеющих большую числовую апертуру, т. е. тех, которые используются для изучения микроорганизмов. Очень важную роль при этом способе освещения играет специальная интерференционная светоделительная пластинка, направляющая свет в объектив и представляющая собой полупрозрачное зеркало, которое избирательно отражает и направляет в объектив только ту часть спектра, которая возбуждает люминесценцию, а пропускает в окуляр только свет люминесценции.

Оптика объективов люминесцентного микроскопа изготавливается из нелюминесцирующих сортов оптического стекла и склеивается специальным нелюминесцирующим клеем. На оправе таких объективов выгравирована буква «Л». При работе с объективами масляной иммерсии при люминесцентной микроскопии пользуются специальным нелюминесцирующим иммерсионным маслом.

Правила настройки люминесцентного микроскопа подробно изложены в инструкции к микроскопу.

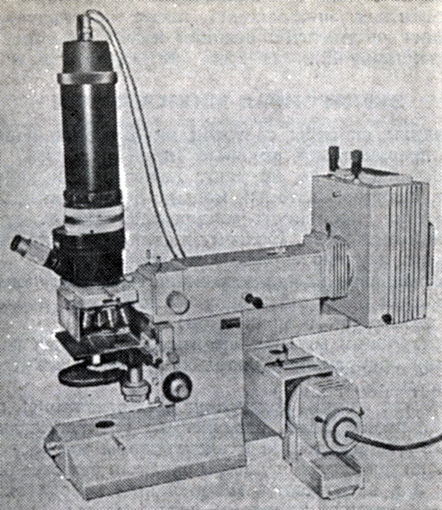

На рис. 3 показан люминесцентный микроскоп «Люмам», выпускаемый Ленинградским оптико-механическим объединением (ЛОМО).

Рис. 3. Микроскоп люминесцентный исследовательский серии ‘Люмам ИЗ’

Для изучения микроорганизмов в люминесцентном микроскопе их предварительно окрашивают (флюорохромируют) сильно разведенными растворами специальных люминесцирующих красителей (флюорохромов), которые избирательно связываются с определенными структурами клетки. Флюорохромы отличаются от обычных красителей тем, что применяются в очень малых концентрациях (До нескольких мкг/мл); кроме того, ими могут быть окрашены не только фиксированные, но и живые клетки. Люминесцентная микроскопия также используется для регистрации результатов реакции иммунофлюоресценции (РИФ) (см. главу 12).

Электронная микроскопия

Различные способы световой микроскопии позволяют изучать сравнительно крупные микроорганизмы (бактерии, простейшие), но не дают возможности наблюдать объекты, величина которых меньше чем 0,2 мкм, так как разрешающая способность микроскопа зависит от длины волны видимого света. Поэтому в световом микроскопе не может быть изучено строение вирусов.

Принципиально новые возможности для изучения тонкого строения бактерий и вирусов появились после изобретения электронного микроскопа.

В электронном микроскопе вместо световых волн для построения изображения используют поток электронов в глубоком вакууме.

В качестве «линз», фокусирующих электроны, служит электромагнитное поле, создаваемое электромагнитными катушками. Изображение в электронном микроскопе наблюдают на флюоресцирующем экране и фотографируют. Объекты при электронной микроскопии находятся также в глубоком вакууме, поэтому подвергаются фиксации и специальной обработке. Кроме того, они должны быть очень тонкими, так как поток электронов сильно поглощается. В связи с этим в качестве объектов используют ультратонкие срезы толщиной 20-50 нм, что значительно меньше толщины вирусных частиц. Разрешающая способность современных электронных микроскопов равна 0,15 нм, что позволяет получить полезное увеличение в миллионы раз.

Электронный микроскоп по своим размерам и сложности устройства очень отличается от светового. Колонна микроскопа, в которой находится объект и разгоняются электроны, превышает рост человека, а для размещения микроскопа нужна отдельная комната.

Контрольные вопросы

1. Из каких основных частей состоит микроскоп?

2. Как правильно настроить свет в микроскопе?

3. В чем принцип фазово-контрастной микроскопии?

4. На чем основана темнопольная микроскопия и когда ее используют?

5. На чем основана люминесцентная микроскопия?

6. Что такое электронный микроскоп и какова его разрешающая способность (увеличение)?