Назовите причины берлинского кризиса 1948 чем он завершился

Первый берлинский кризис 1948–1949 гг: блокада, «воздушный мост» и холодная война

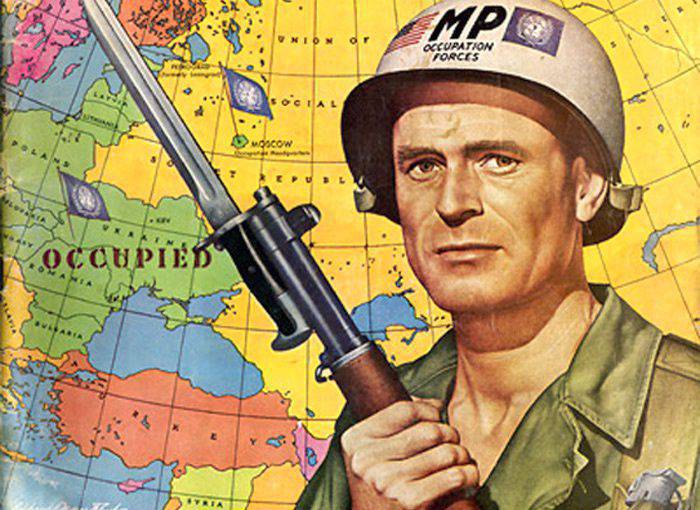

Декларация о поражении Германии, подписанная 5 июня 1945 года, разделила страну на четыре оккупационные зоны под властью главнокомандующих СССР, США, Франции, Великобритании. Берлин также был разделен на сектора, но приобрел статус международной зоны с заседающим там Контрольным советом.

В период холодной войны Берлин оказался центром пересечения интересов Запада и СССР. Взаимоотношения в Германии на несколько десятилетий стали индикатором сложных отношений между советским блоком и капиталистическими странами.

Причины берлинского кризиса 1948–1949 гг

После победы во Второй мировой войне союзники потеряли основной объединяющий их фактор — общего врага. Очень быстро на свет вышли многочисленные претензии, которые касались как территориальных споров, так и политики. Каждая из стран-победителей стремилась изменить баланс сил в свою пользу.

После окончания Второй мировой войны для США и Великобритания большую опасность представлял СССР, чем слабая покоренная Германия, поэтому усиления СССР за счет последней допустить было никак нельзя. В 1947 году госсекретарь США Дж. Маршал сформулировал собственный план развития Европы. Этот проект стал реакцией на подозрения в намеренном затягивании восстановления Германии советской стороной. Маршалл утверждал, что Советы планируют воспользоваться нищетой и растерянностью населения Германии и перетянуть его на свою сторону.

Свои интересы были и у соседней Франции, главным образом территориальные — она хотела присоединить к своей территории западные промышленные регионы Германии. Также французские политики планировали увеличить зону влияния в Германии, и приобрести статус посредника между СССР и США.

Франция поначалу фактически изолировала свою оккупационную зону от остальных территорий, но вскоре пошла на сближение с США и Великобританией. Этому было две причины — во-первых, только США могли предоставить необходимую финансовую помощь на восстановление собственной экономики страны, во-вторых, истерзанная войной Франция панически боялась возрождения сильной Германии.

Зарождение конфликта

То, что в разделенном на четыре сектора Берлине неизбежны конфликты, было понятно задолго до первого кризиса. Холодная война уже началась — в 1946–1947 годах прозвучало выступление Черчилля о «железном занавесе», озвучена антисоветская «доктрина Трумэна», на конференции в Польше заслушан доклад А. Жданова о «двух лагерях», на которые поделен мир.

В ноябре-декабре 1947 года в Лондоне на конференции Совета Министров иностранных дел державы-победительницы так и не смогли договориться ни по одному пункту, касающемуся Европы. СССР высказался категорически против плана Д. Маршалла, включавшего оказание определенных мер помощи пострадавшим во время войны странам, в частности, введение новой валюты.

Еще один спорный вопрос — доступ в сектора Берлина. США, Франция и Великобритания сохраняли свободный доступ в свои зоны оккупации и не охраняли их границы, что приводило к спекуляциям. Так, из сектора СССР вывозились тысячи тонн цветных металлов, антиквариат, продукты питания и прочие ценности.

Общая политика держав в отношении Германии оставалась несбыточной мечтой. На Лондонском совещании западных держав (февраль-июнь 1948 года) были достигнуты договоренности о формировании на территории западной части Германии федеративного государства и включения его в «план Маршалла». В ответ на это Сталин приказал Генеральному штабу принять меры для противодействия выполнению проекта.

Спусковым крючком в конфликте стала самостоятельная финансовая политика США, Великобритании и Франции. Еще с 1 января 1948 года расчеты между западной и восточной частью Германии велись в долларах, что означало перевод торговых отношений между ними на международный уровень. Планируемая в ближайшем будущем денежная реформа на территории западных держав не была согласована с СССР и могла привести к наводнению рынка Восточного Берлина ничем не обеспеченными деньгами.

19 июня Советский Союз запретил ввоз денег на свою оккупационную зону из других секторов и ограничил сообщение между собственной подконтрольной территорией и западной частью Германии. Через четыре дня, 23 июня, США и Великобритания пошли на откровенную провокацию — денежная реформа была распространена на советский Западный Берлин. В ответ на это СССР изолировал Западный Берлин от оккупационных территорий западных держав.

Блокада Берлина

В планах СССР было включение всего Берлина в советскую оккупационную зону. Первым шагом к этому должен был стать вывод войск Франции, США и Великобритании из города.

16 июня 1948 года Советы прекратили участие в Берлинской комендатуре, а в ночь с 23 на 24 июня военная администрация СССР начала блокаду Западного Берлина — перекрыла наземные коммуникации, перекрыла поставки товаров, ограничила подачу электроэнергии. Единственным путем, по которому могло продолжаться снабжение жителей города, было налаженное еще в 1945 году воздушное сообщение между США, Великобританией, Францией и Берлином. Этого канала поставки не хватало — западные державы не были готовы к полной блокаде транспортных путей, а Германия не обладала собственными самолетами.

Целью блокады Берлина было давление на западные державы — они должны были отказаться от идеи создания федерации на территории Западной Германии либо покинуть Берлин. Руководство СССР рассчитывало, что самолеты не способны полноценно обеспечить население в миллион человек продовольствием и товарами первой необходимости.

Западные страны запустили механизм пропаганды. Во всех СМИ замелькала информация о «блокаде Берлина» и «воздушном мосте». Кроме того, США, Великобритания и Франция прекратили внешнеэкономические отношения с советской зоной. Эмбарго привело к резкому снижению международной торговли.

Фактически обе стороны пошли на нарушение положений Потсдамских договоренностей 1945 года. Денежная реформа, предпринятая западными державами, нарушала принцип коллективного суверенитета, тогда как действия советской стороны подрывали соглашения о совместном снабжении Берлина.

Развитие кризиса

Дипломаты обменивались протестными нотами, в ООН продолжались яростные споры, а жители Берлина по-прежнему оставались на грани голода. Лишь 14 июля советская сторона предложила начать снабжение мирного населения Берлина продовольствием и товарами первой необходимости. Таким образом, что бы ни писала иностранная пресса, уже в июле берлинцы могли спокойно покупать все необходимое на территории советского сектора, тогда как транспортные самолеты не могли обеспечить даже минимальные их потребности.

В ходе переговоров, начавшихся 2 августа, был найден компромисс. Западные державы согласились отказаться от введения западной марки и принять восточногерманскую в качестве платежного средства. В свою очередь, Сталин смирился с присутствием других держав в Берлине. Кроме того, он изменил формулировку по отношению к образованию федеративного государства в Германии — не отменить, а лишь приостановить решение.

На основе принятых соглашений была принята директива о снятии транспортных ограничений и введении восточной марки в Берлине. Однако она так и осталась на бумаге — о практических способах ее исполнения стороны договориться не смогли.

В городе нарастали антикоммунистические настроения. 9 сентября после выступления не признанного советской стороной бургомистра Э. Рейтера возникли беспорядки. Флаг СССР с Бранденбургских ворот сорвали неизвестные, также было совершено нападение на часового у памятника советским воинам.

Воздушный мост мог перестать функционировать в любой момент, так как Сталин в стремлении оказать давление на западные державы мог зайти очень далеко. В первое время ВВС США, Великобритании и Франции сильно опасались атаки на транспортные самолеты, что фактически означало бы объявление войны. Тем не менее Москва так и не решилась на этот отчаянный шаг, вероятно, помня о наличии на западногерманских аэродромах достаточного числа бомбардировщиков.

Завершение кризиса

Для жителей Берлина летчики США и Великобритании стали героями, мировая общественность сочувствовала населению города и дружно осуждала Сталина. Мнение о СССР в мире резко ухудшилось.

К концу 1948 года завершился раздел Берлина. 1 ноября по инициативе советской администрации было прекращено почтовое сообщение между оккупационными зонами и Берлином. До 21 декабря сохранялся его статус города, подконтрольного четырем державам, но затем США, Великобритания и Франция объявили о невозможности реализовывать общие решения вследствие провокационной политики СССР. С этого момента каждая страна осуществляла управление исключительно в своем секторе.

В начале 1949 года США пошли на риск — как только нормализовались поставки по воздуху, они вновь запустили денежную реформу в западном секторе Берлина. Великобритания и Франция опасались новых провокаций со стороны СССР, но реформа все-таки была проведена — в оборот была введена новая марка Немецкого эмиссионного банка. В ответ Москва провела в восточной части города собственную финансовую реформу.

К февралю 1949 года жители восточного Берлина оказались полностью лишены поставок из западной части города, что отрицательно сказалось на качестве их жизни и состоянии экономики советского сектора. Советское командование вскоре убедилось в бесперспективности предпринимаемых усилий. Сталин отдал приказ об отмене блокады в мае 1949 года после проведения секретных переговоров с представителями США.

Таким образом, попытка СССР вытеснить западные державы из Берлина провалилась. После первого Берлинского кризиса оккупационные зоны США, Великобритании и Франции объединились, создав федеративное государство. Раскол Германии на ГДР и ФРГ был окончательно оформлен в октябре 1949 года.

БЕРЛИНСКИЙ КРИЗИС 1948‒1949

Международный кризис на начальном этапе «холодной войны».

Начался 23 июня 1948 с распространения на западные секторы Берлина сепаратной денежной реформы, которую оккупационные власти США, Великобритании и Франции ранее провели в своих зонах оккупации. Там самым нарушалось экономическое единство Берлина, создавалась угроза для экономики всей советской зоны. В качестве ответной меры советская военная администрация в ночь с 23 на 24 июня перекрыла наземные коммуникации между Берлином и западными зонами.

Были также прекращены поставки товаров в Западный Берлин, ограничена подача туда электроэнергии. В этой связи западные державы развернули пропагандистскую кампанию о «блокаде Берлина» и прорвавшем ее «воздушном мосте». На деле товары, которые доставляла военно-транспортная авиация США и Великобритании в западные сектора Берлина, не обеспечивали самых минимальных потребностей его жителей, имевших неограниченную возможность покупать все необходимое в восточном Берлине и на прилегающей территории советской зоны.

На этой основе была разработана и 30 августа 1948 принята директива четырем главнокомандующим оккупационными войсками в Германии, предусматривавшая одновременное введение восточной марки во всем Берлине и снятие транспортных ограничений на путях доступа из западных зон. Однако переговоры о конкретных мерах по выполнению этой директивы закончились неудачей. Кризис не закончился, а, напротив, углубился.

Советская сторона лишь 14 июля заявила о готовности взять на себя снабжение населения всего Берлина и тем самым компенсировать поставки из западных зон, прерванные из-за «транспортных ограничений», введенных с 24 июня. На «черном рынке» в Берлине западная марка дорожала, а восточная дешевела, и в этих условиях введение монополии последней становилось малопривлекательным для немцев.

9 сентября 1948 на площади перед рейхстагом с речью против «блокады» выступил не признанный советским комендантом бургомистр Э. Рейтер; возникли беспорядки, был сорван советский флаг с Бранденбургских ворот и обстрелян часовой у памятника советским воинам. Эти события можно считать апогеем берлинского кризиса.

На дипломатической арене кризис выразился в обмене резкими нотами между СССР и западными державами и в острой полемике в ООН. Западные державы ввели «контрблокаду» — фактическое эмбарго на торговлю между востоком и западом. 31 января 1949 были опубликованы ответы Сталина на вопросы американского корреспондента Дж. Кингсбери Смита, из которых следовало, что решение вопроса о валюте в Берлине не рассматривается более как предпосылка к отмене транспортных ограничений на путях доступа к Берлину. На этой основе с 15 марта завязались неформальные переговоры между постоянным представителем СССР в ООН Я. А. Маликом и американским дипломатом Ф Джессепом. Началась деэскалация кризиса.

5 мая 1949 было согласовано совместное коммюнике четырех держав, которое предусматривало отмену с 12 мая «транспортных ограничений» между Берлином и западными землями Германии, между восточной и западными зонами Берлина, а также между западными и восточной зонами оккупации Германии, а также созыв нового совещания Совета министров иностранных дел четырех держав (СМИД), что было воспринято мировой общественностью как последняя попытка решить германский вопрос на основе сохранения единства страны. Попытка оказалась неудачной.

Начало работы СМИД 23 мая 1949 совпало с вступлением в силу в западных зонах Основного закона, чем было официально оформлено создание западногерманского государства — Федеративной Республики Германии. 7 октября 1949 в восточной зоне было провозглашено создание другого германского государства — Германской Демократической Республики. Раскол Германии был окончательно оформлен. Это можно считать одним из непосредственных последствий первого Б. к.

Берлинский кризис 1948 г.

Послевоенное устройство мира. Берлинский кризис, связь с предшествующими событиями. Осуществление комплекса экономических и политических мер под названием «план Маршалла» и анализ советской позиции по отношению к нему. Разделение Берлина на два сектора.

| Рубрика | История и исторические личности |

| Вид | курсовая работа |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 22.03.2009 |

| Размер файла | 42,6 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

«Холодная война», хотя она так и не стала, к счастью, «горячей», довела до невиданных размеров милитаризм в политике и мышлении. Все в мировой политике стали оценивать с точки зрения соотношения военной силы, баланса танков, самолетов, боеголовок и т.д. Угроза применения силы, «ядерное устрашение» вопреки Уставу ООН стали главным орудием политики. Гонка вооружений привела к формированию невиданного для мирного времени военно-промышленного комплекса в СССР и США, включающих вооруженные силы, отрасли промышленности, изготовляющие вооружение, исследовательские учреждения, разрабатывающие все новые и новые их виды и, наконец, органы, которые планировали и координировали всю эту масштабную работу. Резко возросла политическая роль и престиж министерств и ведомств, ведающих этими вопросами. Шла милитаризация и массового сознания. Героизировалась военная служба. Формировался образ врага, либо в виде безжалостного, коварного коммуниста, либо в виде столь же безжалостного, алчного империалиста. Массовая культура обеих стран была пропитана этим. «Шпионские» романы стали серьезно теснить традиционный детектив.

Заключение

Советская делегация на Парижском совещании министров иностранных дел трех держав последовательно руководствовалась этими директивами. Их сущность делала невозможным для советской стороны принятие западных предложений о согласовании усилий европейских стран по восстановлению экономики Европы. То, что советское руководство заранее исключало выявление и проверку ресурсов европейских стран, по существу, не позволило достичь взаимоприемлемых договоренностей. Советские предложения ограничиться выявлением потребностей европейских стран в американской помощи и направить эти заявки в виде какого-то запроса США были неприемлемыми для Запада. Парижское совещание подтвердило, что согласовать эти взаимоисключающие позиции невозможно.

Анализ советской позиции в отношении плана Маршалла позволяет сделать вывод, что приоритетным направлением во внешнеполитической стратегии Москвы было установление и упрочение советского контроля над странами Восточной Европы. Сталин считал советскую зону влияния важнейшим результатом тяжелейшей войны. Он не собирался идти ни на какие уступки Западу в этой части Европы: для тогдашнего советского руководства контроль над сферой влияния был важен и по имперским, и по геополитическим, и по идеологическим соображениям.

Советское руководство видело в США своего главного соперника на международной арене и всячески стремилось не допустить расширения американского влияния в Европе. В Москве весьма болезненно воспринимали любые попытки создания западного блока при американской гегемонии в этой коалиции.

Стало очевидно, что успех этой политики во многом зависит от немцев. США поэтому настояли на включении Западной Германии в сферу действия плана Маршалла. Были прекращены взимания репараций и отгрузка оборудования в счет этих платежей в СССР. Западные страны стали добиваться экономической стабилизации Германии и создания сильного государства на основе трех западных зон оккупации.

Блокада Берлина, показав ненадежность послевоенных договоренностей, кроме того, сделала очевидной необходимость укрепления военной мощи стран Запада.4 апреля 1949 года 10 европейских стран, США и Канада подписали Североатлантический договор. В нем стороны заявили о своей решимости, действуя в рамках Устава ООН, совместно обороняться от нападения противника и создали для реализация этих целей Организацию Североатлантического договора (НАТО). Страны Восточной Европы, со своей стороны, также продолжали укреплять свою сплоченность.25 января 1949 года Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия провозгласили создание Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) для совместного решения экономических проблем в связи с расколом Европы. 1949 год стал годом раскола Германии. Вскоре после денежной реформы в западных зонах была начата работа над конституцией государства, которое должно было быть создано на основе этих трех зон. В мае 1.949 года образовалась Федеративная Республика Германия (ФРГ). В октябре в восточной зоне оккупации была создана Германская Демократическая Республика (ГДР.).

Список использованных источников

Подобные документы

Сущность Берлинского Кризиса как одного из самых напряженных моментов холодной войны в Центральной Европе. Германская проблема. Возведение Берлинской стены, утверждение новых границ ГДР. Мирное разрешение противостояния американских и советских войск.

презентация [3,7 M], добавлен 25.12.2013

Берлинский кризис 1961 г.: причины и предпосылки. Эскалация конфликта и его разрешение. Окончание эры К. Аденауэра. Политика «наведения мостов» в отношении СССР и «атлантизм». Эволюция взаимоотношений Советского Союза и ФРГ и «новая восточная политика».

дипломная работа [92,2 K], добавлен 17.06.2011

Причины Берлинского кризиса июня 1953 года. Начало кризиса 16 июня, события 17 июня, подавление волнений, жертвы и последствия. Берлинский кризис 1958-1961 гг. Международные отношения между СССР и США из-за ситуации в Карибском бассейне, военные действия.

реферат [35,9 K], добавлен 09.06.2015

Проблема послевоенного политического устройства и вопрос германского урегулирования. История Берлинского кризиса, Ялтинская и Потсдамская конференции. Раскол Германии и образование Федеративной Республики Германии и Германской Демократической Республики.

контрольная работа [59,3 K], добавлен 18.05.2010

Развитие отношений между СССР и ГДР до 1961 года. Анализ экономического положения ГДР в 1958-1963 гг., деятельность СЕПГ. Начало действий против Западного Берлина. Политика угроз и возведение берлинской стены. Суть заградительных мер 13 августа 1961 года.

реферат [26,7 K], добавлен 31.07.2011

Либерализация внешнеполитического кризиса. Дипломатия разоружения. Отношения с капиталистическими странами. Берлинский кризис. Карибский кризис. Отношения с социалистическими странами. Кризис в Венгрии. СССР и развивающиеся страны.

реферат [21,6 K], добавлен 08.08.2007

Крымская война и ее последствия для Турции, второй период Танзимата. Балканский кризис, русско-турецкая война, разгон парламента Сан-Стефанский и Берлинский мирный трактаты 1878 г. Империя накануне XX века, буржуазно-революционное движение в Турции.

курсовая работа [37,5 K], добавлен 09.02.2011

Берлинский кризис. На грани ядерной войны

Проведенная в период Берлинского кризиса 1948 года американским военным командованием штабная игра «Пэдрон» ясно показала тот факт, что одержать победу в войне против СССР Соединенные Штаты не смогут, даже применив ядерную бомбардировку. В случае вооруженного столкновения с Советским Союзом американские войска необходимо было эвакуировать из Европы в течение двух недель. Это намерение было строго засекречено, как от потенциального противника, так и от союзников.

Просочись информация о результатах штабной игры, и США лишились бы возможности шантажировать СССР угрозой атомного нападения.

Насколько далека от истины подобная трактовка фактов, можно судить хотя бы по той лихорадочной активности, с которой в течение периода с 1946 по 1949 год создавались один за другим «чрезвычайные рабочие планы» превентивной атомной войны против СССР. Вот только наиболее известные из них: «Пинчер», «Граббер», «Бройлер», «Халфмун», «Флитвуд», «Троян», «Оффтэкл», «Дропшот».

К примеру, по плану «Дропшот», разработанному в 1949 году, планировалась продолжительная (в течение 2-4 недель) атомная бомбардировка нескольких тысяч целей на территории Советского Союза. Эти ядерные удары, планы которых занимают три объемистых тома, должны была принести Соединенным Штатам решительную победу, к счастью для всех, руководство США не рискнуло совершить роковой шаг.

О заключительном докладе по военной игре «Пэдрон», прошедшей в мае-июле 1948 года штабом армии США с целью проверки чрезвычайного рабочего плана «Халфмун», у нас почти ничего не известно. Хранящийся в Национальном архиве США документ, был по историческим меркам не так давно рассекречен. Несмотря на обязательную пропагандистскую часть, в которой СССР обвиняется в стремлении к мировому господству, что, по мнению американцев, является поводом для предполагавшегося уничтожения крупнейших советских городов, доклад содержит и ряд важной информации, в силу которой реализация американской агрессии хоть и является гипотетически возможной, но оказывается чрезмерно рискованным делом. Речь идет о множестве тесно связанных между собой политических и военно-технических проблем. И среди них на первом месте вскрывшаяся неспособность армий США выполнить определенные планом «Халфмун» задачи.

Было выяснено, что американские войска не в состоянии обеспечить защиту американских баз в Средиземноморье, на Ближнем и Дальнем Востоке, с которых должны были стартовать стратегические бомбардировщики для нанесения ударов по целям в СССР. Более того, военные аналитики сделали вывод, что американские войска смогут сопротивляться советским армиям от силы две недели, после чего им придется бросить европейских союзников и убегать с континента.

Таким образом, документы этой штабной игры не оставляют никаких сомнений относительно роли, отводившейся администрацией Соединенных Штатов, Франции, Западной Германии и другим будущим участникам Североатлантического пакта, разразись война в 1948 году. Хотя американская дипломатия и обещала правительствам этих стран эффективную защиту в случае вооруженного конфликта с Советским Союзом, армия США не располагала тогда необходимыми силами и ресурсами, что делало обещания политиков и дипломатов невыполнимыми. Именно этот неприличный по отношению к союзникам факт и послужил одной из главных причин, в силу которых план «Халфмун» и материалы, проводившейся с целью его проверки штабной игры, долгое время были тщательно засекречены.

Закономерен вопрос, достаточно ли объективно оценили эксперты штаба армии США свои наземные силы, не занизили ли они их возможности, рассчитывая таким путем добиться от президента и Конгресса увеличения ассигнований на собственные нужды.

Но сценаристы из Пентагона, похоже, не без умысла, придали разыгранным на театрах военных действий ситуациям особый драматизм. Этому имеется объяснение. По мере развития чехословацкого, а затем Берлинского кризиса 1948 года в США разворачивался гигантский пропагандистский спектакль, и именно он, по мнению ряда авторитетных исследователей, в основном и побудил Конгресс решиться на такую непопулярную меру, как резкое увеличение военных расходов, ложившихся на американских налогоплательщиков. С этой поры и начинается в послевоенных Соединенных Штатах Америки пресловутая гонка вооружений. В свете данных фактов военная игра «Пэдрон» выглядит уже не заурядной штабной тренировкой, а значительно более важным событием, имеющим большую предысторию.

В марте 1947 года президент США Г. Трумэн огласил названную его именем политическую доктрину, объявившую сферой национальных интересов США практически весь земной шар, а борьбу с «советским коммунизмом» в мировом масштабе — важнейшей приоритетной задачей. 26 июня того же года на борту президентского самолета с колоритным названием «Священная корова» Г. Трумэн подписал два документа: «Закон о национальной безопасности» и документ о назначении на только что созданную должность министра обороны США Дж. Форрестола, занимавшего ранее пост военно-морского министра. Закон юридически закрепил создание современной военной машины США, а Дж. Форрестол приступил к выполнению этой задачи. Названный деятель вошел в историю не только в связи с помутившими его рассудок и приведшими к самоубийству галлюцинациями на почве советской угрозы. Он получил известность также благодаря необычайно энергичным усилиям в наращивании военной мощи и углублении конфронтации с СССР.

11-14 марта 1948 года в местечке Ки-Уэст под его председательством прошла конференция руководящего состава вооруженных сил США, определившая перспективы развития ВВС, ВМФ и армии, их роль и задачи. Именно на ней было решено приступить к постройке авианосца водоизмещением 80 тыс. т — первого из кораблей большой серии, предназначенных нести на борту атомные ударные самолеты для атомных бомбардировок целей в СССР, а также добиваться возобновления принудительного призыва граждан США на военную службу и дополнительных ассигнований на оборону.

Дж. Форрестол возглавлял Пентагон менее двух лет, с июня 1947 по март 1949 года, но за этот срок сумел серьезно усовершенствовать военную машину Соединенных Штатов. При нем как блины пеклись «чрезвычайные рабочие планы» атомной войны против Советского Союза. Только в 1948 году их было разработано не менее трех.

Деятельность Дж. Форрестола и его команды совпала с событиями в Чехословакии и Германии. Приход к власти в Праге коммунистов в первой половине 1948 года вызвал бурную реакцию в США. Американский политолог Д. Ерджин писал, что администрация его страны преувеличенно мрачно оценила события в Чехословакии, чтобы добиться поддержки Конгрессом ряда ключевых программ, среди которых были введение всеобщего военного обучения и восстановление ограниченной воинской повинности.

Вслед за чехословацким кризисом 1948 года последовал Берлинский, имевший необратимые последствия. Именно в результате него политика двух великих держав окончательно сошла на рельсы «холодной войны» и покатилась по ним с нарастающим ускорением. Как известно, в марте 1947 года Вашингтон выступил с программой восстановления и развития экономики пострадавших в результате Второй мировой войны стран — планом Маршалла (в тот период государственный секретарь США).

Хотя именно в это время советские лидеры всерьез рассматривали перспективы заключения долгосрочного экономического соглашения с Соединенными Штатами, призванного на взаимовыгодной основе способствовать преодолению послевоенной разрухи в СССР, план Маршалла был воспринят ими с большой настороженностью. Основания для этого имелись. 24 июня 1947 года советский посол в США Н.В. Новиков направил В.М. Молотову пространную телеграмму, в которой, анализируя предложенный госдепартаментом экономический проект, выражал твердую убежденность, что в «конечном итоге он сводится к созданию западноевропейского блока, как орудия американской политики».

И у руководства СССР были причины подозревать, что багаж американских инициатив имел «двойное дно». Так, советская разведка выявила факт тайного соглашения между США и Великобританией о том, чтобы при реализации программы послевоенного восстановления Европы, прекратить репарационные платежи СССР из текущей продукции западногерманских предприятий.

Парижское совещание представителей ведущих европейских держав в июле 1947 года, в ходе которого американские предложения встретили отрицательную реакцию Советского Союза. Стоит сказать, что подобная реакция прогнозировалась и даже провоцировалась Соединенными Штатами, стремившимися во имя реализации программы помощи Западной Европе, принести в жертву свои отношения с СССР и странами Восточной Европы. Все это подвело черту под взаимовыгодным экономическим сотрудничеством между вчерашними союзниками. Уже в ноябре 1947 года Вашингтон начинает вводить настоящую систему ограничений и запретов в сферах финансов и торговли, который стали началом экономической войны Запада против Востока.

Состоявшаяся в феврале 1948 года, теперь без участия советских представителей, Лондонская конференция великих держав фактически дала «зеленый свет» созданию сепаратного западногерманского государства. Одним из первых шагов в этом направлении явилась денежная реформа, начатая в июне 1948 года в Западной Германии, приведшая к резкому обострению ситуации вокруг Берлина. Справедливо опасаясь, что вся масса отмененных в западных зонах оккупации денежных знаков хлынет в Берлин и в советскую зону, Москва распорядилась о прекращении всякого железнодорожного, автомобильного и водного сообщения западных оккупационных зон с Западным Берлином. Фактически установив блокаду этой части германской столицы, советская сторона в то же время продолжала снабжать ее топливом, электроэнергией и потребительскими товарами из Восточного Берлина и своей зоны оккупации.

В течение 1948 года шло нарастающее предъявление взаимных претензий в экономической, транспортной и прочих сферах. При этом Советский Союз проводил более гибкую политику и чаще шел на уступки. Как телеграфировал посол США в Москве Б. Смит, в сентябре 1948 года, по его мнению, в Кремле полностью не учли возможности, что США действительно могут пойти на эскалацию конфликта вплоть до прямого военного столкновения. В это же время англо-американская разведка сообщала, что в Советском Союзе не наблюдается подготовки к мобилизационным действиям. При этом в США все-таки осознавали недостатки своего оперативно-стратегического положения в центре Европы. Вот, что писал в эти дни влиятельный американский политик Уильяма Леги: «Для Америки военная ситуация в западном Берлине является безнадежной, поскольку нигде нет достаточных сведений и нет никакой информации, что Советский Союз испытывает какие-либо неудобства из-за внутренней слабости. В интересах США было бы уйти из Берлина. «

Но вскоре СССР согласился на снятие блокады. Таковы были события, которые могли привести к Третьей мировой войне в 1948 году. Именно готовность США к ее началу и проверял американский генштаб в ходе военной игры «Пэдрон» — первого из целой серии аналогичных мероприятий штабов американских вооруженных сил в период долгой «холодной войны».

Источники:

Лавренов С., Попов И. Берлинский кризис 1948-1949 гг. // Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. М.: Астрель, 2003. С. 108-129.

Федоров С. Из истории «холодной войны» // Обозреватель. 2000. № 1. С. 51- 57.

Батюк В., Пронин А. Шла холодная война // Военно-исторический журнал. 1996. № 3. С. 74-83.

Кортунов С. Война закончилась. Что дальше? // Родина. 1998. № 8. С. 93-96.