Моноклональная гаммапатия что это такое простыми словами

Лечение моноклональной гаммапатии неясного генеза в Германии

Риск развития МГНГ увеличивается с возрастом и диагностируется у 3% населения старше 50 и у около 5% людей — старше 70 лет. При этом мужчины страдают МГНГ чаще чем женщины и риск развития заболевания возрастает, если у кровных родственников первой линии была диагностирована моноклональная гаммапатия неясного генеза.

Риск прогрессии МГНГ

При моноклональной гаммапатии неясного генеза с тяжелыми цепями иммуноглобулинов риск развития болезни во множественную миелому или в другую злокачественную лимфому составляет 1-1,5% в год, в то время как при МГНГ с легкими цепями — около 0,3% в год. Однако вероятность малигнизации МГНГ зависит также от индивидуальных отклонений, имеющихся у каждого отдельного пациента. Основными факторами риска малигнизации МГНГ являются:

Как правило, моноклональная гаммапатия неясного генеза не имеет симптомов и диагностируется в рамках рутинного контроля или при диагностике в Германии другого заболевания. Подробно о методах диагностики МГНГ читайте в статье «Диагностика моноклональной гаммапатии неясного генеза в Германии».

Терапия МГНГ

Пациентам с моноклональной гаммапатией неясного генеза терапия не показана, однако, при основном заболевании, связанном с патологическими иммуноглобулинами, терапия все же может быть рекомендована. Но в таком случае природа гаммапатии установлена и пациент должен получать терапию, соответствующую данному виду.

Моноклональная гаммапатия что это такое простыми словами

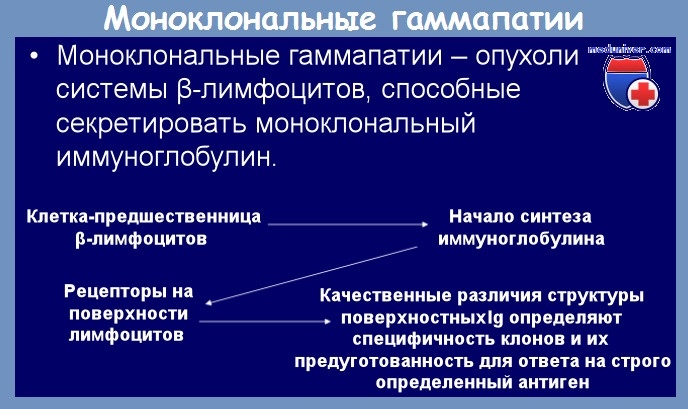

Моноклональные гаммапатии (иммуноглобулинопатии, парапротеинемии) представляют собой неоднородную группу заболеваний, которые характеризуются моноклональной пролиферацией клеток В-лимфоидного ряда, секретирующих иммуноглобулины.

Основной отличительной особенностью этих заболеваний является продукция моноклонального иммуноглобулина (М-компонент, М-градиент, М-протеин, парапротеин), который определяется в сыворотке крови и/или моче.

Основную часть (почти 80 %) всех иммуноглобулинов составляют IgG, которые обеспечивают все разнообразие антител к бактериям, их токсинам, вирусам и другим антигенам. Нормальные IgG представляют собой смесь из 4 подклассов: IgG1, IgG2, IgG3 и IgG4. Все типы IgG проникают через плаценту и обеспечивают пассивную иммунизацию плода. Соотношение IgG разных подклассов в парапротеине при множественной миеломе и моноклональных гаммапатиях неясного генеза не отличается от соотношения в нормальной сыворотке.

Иммуноглобулины класса А (около 20 % от всех иммуноглобулинов) содержатся в сыворотке крови, их много в секретах (кишечного и респираторного трактов, слюне, слезной жидкости, молоке). Они обладают противовирусной и антимикробной активностью, препятствуют проникновению микроорганизмов через слизистые оболочки. Иммуноглобулины класса М определяются преимущественно на поверхности В-лимфоцитов и играют основную роль на первом этапе иммунного ответа при бактериемии и вирусемии на ранних стадиях инфекции. Иммуноглобулины класса D содержатся в сыворотке в очень малых количествах (менее 1 %), их функция до сих пор неясна.

В малых количествах в сыворотке крови содержатся IgE, их содержание возрастает при аллергических заболеваниях и глистных инвазиях.

При электрофорезе нормальные иммуноглобулины, разнородные по своим свойствам, располагаются в зоне у, образуя полого поднимающееся плато на электрофореграмме или широкую полосу при иммунофиксации. Моноклональные иммуноглобулины, однородные по всем физико-химическим и биологическим параметрам, мигрируют преимущественно в зону у, редко в зону b и даже а, где образуют высокий пик или четко отграниченную полосу. До сих пор во многих странах используется метод электрофореза на ацетатцеллюлозе, который позволяет выявить наличие парапротеина, если его содержание в сыворотке превышает 7 г/л.

Моноклинальные гаммапатии [Radl J.]

| Категория моноклональных гаммапатий | Характер патологии | Концентрация моноклональных иммуноглобулинов в сыворотке крови |

| 1. В-клеточные злокачественные | а. Множественная миелома, макроглобулинемия Вальденстрема б. Плазмоцитома (солитарная: костная и экстрамедуллярная), лимфома, хронический лимфолей-коз, болезнь тяжелых цепей | Более 25 г/л Значительно менее 25 г/л |

| 2. В-клеточные доброкачественные | а. Моноклональные гаммапатии неясного генеза б. AL-амилоидоз (первичный амилоидоз) | Менее 25 г/л Менее 25 г/л |

| 3. Иммунодефицитные состояния с дисбалансом Т- и В-звеньев иммунной системы | а. Первичные (синдромы Wiskott—Oldrich, DiGeor-ga, Nezelof, тяжелого комбинированного иммунодефицита) б. Вторичные (возрастные, вызванные применением иммунодепрессантов, сопутствующие онкологическим заболеваниям нелимфоидной природы, как, например, рак толстой кишки, рак молочной железы, рак простаты, и др.) в. Перестройка иммунной системы после пересадки костного мозга г. Антигенная стимуляция в раннем онтогенезе (внутриутробная инфекция) | Менее 2,5 г/л Менее 2,5 г/л Менее 2,5 г/л Менее 2,5 г/л |

| 4. Гомогенный иммунный ответ | а. Бактериальные инфекции б. Аутоиммунные заболевания, такие как криогло-булинемия, системная красная волчанка, ревматоидный артрит и др. | Менее 2,5 г/л Менее 2,5 г/л |

С начала 70-х годов XX в. наиболее распространенным методом стал электрофорез в агарозе, который позволяет определить моноклональный иммуноглобулин в концентрации не менее 0,5 г/л в плазме крови, а в моче — 0,002 г/л. Для определения класса и типа иммуноглобулина применяется метод иммунофиксации с использованием моноспецифических антисывороток к тяжелым и легким цепям иммуноглобулинов. Количество парапротеина определяют методом денситометрии электрофореграмм.

Опухолевые клетки парапротеинемических гемобластозов сохраняют дифференцировку нормальных лимфоидных и плазматических клеток и способность к высокому уровню синтеза и секреции иммуноглобулина. Как при нормальном иммунном ответе, так и при патологии каждая плазматическая клетка может синтезировать и секретировать до 100 000 молекул антигенспецифического иммуноглобулина каждую минуту. На основании синтеза и секреции электрофоретически и иммунохимически гомогенного иммуноглобулина и соответствия его количества массе опухоли было показано, что малигнизированные плазматические клетки моноклональны, т. е. происходят из одного трансформировавшегося лимфоцита или плазматической клетки.

В норме внутриклеточный синтез Н- и L-цепей в клетках, продуцирующих антитела, хорошо сбалансирован. В ряде случаев в малигнизированных клонах нарушается баланс между синтезом Н- и L-цепей в сторону повышенной продукции последних. Моноклональные димеры и мономеры L-цепей, имея небольшую молекулярную массу, фильтруются почечными клубочками, затем частично подвергаются реабсорбции и катаболизму в почечных канальцах, а частично выделяются в мочу (белок БенсДжонса).

Структура Н-цепей, видимо, остается нормальной при множественной миеломе и макроглобулинемии Вальденстрема.

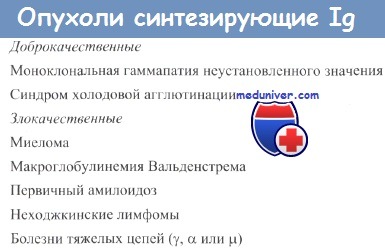

Злокачественные плазмоклеточные пролиферации, такие как множественная миелома, макроглобулинемия Вальденстрема, характеризуются продукцией моноклонального иммуноглобулина и определенной клинической симптоматикой. М-протеин в ряде случаев обнаруживают у практически здоровых людей. В таких случаях говорят о моноклональной гаммапатии неясного генеза (МГНГ, MGUS — monoclonal gammapaties of undetermined significance).

М-градиент можно обнаружить при некоторых синдромах и состояниях, сопровождающихся повышенной продукцией антител: при реконвалесценции после пневмонии, гепатита, а также при паразитарных инфекциях, циррозе печени, аллергических реакциях и аутоиммунных заболеваниях, после трансплантации костного мозга, при амилоидозе, саркоидозе и ряде других патологий.

Разные авторы предлагают более или менее подробные классификации моноклональных гаммапатии, но во всех классификациях выделены основные категории гаммапатии, предложенные J. Radl.

В 60—70-е годы XX в., когда использовалась методика электрофореза на ацетатцеллюлозе, моноклональную гаммапатию диагностировали у 0,7—1,2 % здорового населения. С начала 80-х годов после введения в практику более чувствительной методики — электрофореза в агаре, М-парапротеин стал выявляться у 5 % здорового населения в возрасте от 22 до 55 лет (при использовании в этой же группе электрофореза на ацетатцеллюлозе моноклональная гаммапатия зарегистрирована только у 0,33 %). Частота моноклональных гаммапатии увеличивается до 7—8 % в группе старше 55 лет и достигает 10 % в группе старше 80 лет, при этом у 80 % лиц с выявленным М-градиентом его концентрация в сыворотке очень низкая — менее 5 г/л.

По данным клиники Мэйо, из всех моноклональных гаммапатии в половине случаев выявляется моноклональные гаммапатии неясного генеза (МГНГ) (52%), у 12% больных — амилоидоз и у 33 % — злокачественные парапротеинемии: множественная миелома (19 %), вялотекущая миелома (5 %), солитарная плазмоцитома (3 %), макроглобулинемия Вальденстрема (3 %), другие типы лимфом с секрецией парапротеина (3 %). В 3 % случаев моноклональная гаммапатия сопровождает другие злокачественные опухоли.

Ключевым индикатором для диагноза злокачественной протеинпродуцирующей опухоли является высокая концентрация М-парапротеина в сыворотке крови.

Как показали исследования J. Moller-Petersen и Е. Schmidt, предположение о множественной миеломе оказалось правильным в 90 % случаев при концентрации М-парапротеина в сыворотке более 30 г/л, а предположение о МГНГ — в 90 % случаев при более низких показателях концентрации М-парапротеина.

Основные дифференциально-диагностические критерии для отличия моиоклональной гаммапатии неясного генеза от тлеющей миеломы и множественной миеломы

| Параметр | Моноклональная гаммапатия неясного генеза | Тлеющая миелома | Множественная миелома |

| М-компонент: IgG IgA | 30 г/л, стабильно > 10 г/л, но 30 г/л > 20 г/л | ||

| L-цепи в моче | 1 г/сут | > 1 г/сут | |

| Плазматические клетки в трепанате костного мозга | 10%, но 10% | ||

| Очаги поражения костей скелета при рентгенографии | Нет | Нет литических очагов поражения | Литические очаги или остеопороз |

| Магнитно-резонансное исследование позвоночника | Нет очагового поражения | Могут выявляться одиночные, небольших размеров очаги поражения | Множественные литические очаги или остеопороз |

| Уровень b2-микроглобулина | Нормальный | Нормальный | Высокий или нормальный |

| Пролиферативный индекс плазматических клеток | 1 % | ||

| Почечная недостаточность, гиперкальциемия, анемия, боли в костях, экстрамедуллярные поражения | Отсутствуют | Отсутствуют | Имеются |

Таким образом, чем выше уровень М-протеина в сыворотке крови, тем больше вероятность того, что у больного развилась злокачественная опухоль с секрецией парапротеина.

Вероятность развития злокачественной опухоли связана с длительностью существования моноклональной гаммапатии. R. Kyle и соавт. (клиника Мэйо) наблюдали большую группу пациентов с моноклональными гаммапатиями. При длительности наблюдения 10 лет злокачественная трансформация произошла у 16 % больных МГНГ, 20 лет — у 33 % и при длительности наблюдения 25 лет — у 40 % больных. Риск трансформации составляет 1—2 % в год. Моноклоанльные гаммапатии неясного генеза наиболее часто трансформируется в миелому (68 %), значительно реже у пациентов с моноклональными гаммапатиями неясного генеза (МГНГ) происходит трансформация в макроглобулинемию Вальденстрема (11 %) и лимфому (8 %), еще реже — в болезнь тяжелых цепей.

В большинстве случаев моноклональные гаммапатии неясного генеза не успеют подвергнуться злокачественной трансформации, так как у 80 % пациентов с моноклональными гаммапатиями концентрация М-парапротеина в сыворотке крови значительно ниже 30 г/л, а возраст абсолютного большинства лиц с выявленной парапротеинемией превышает 40 лет.

Класс иммоглобулина, выявляемый при моноклональных гаммапатиях неясного генеза (МГНГ), в значительной степени определяет тип возможной трансформации. Риск транформации в лимфому или макроглобулинемию Вальденстрема выше у пациентов с моноклональными гаммапатиями неясного генеза (МГНГ) и продукцией IgM, в то время как моноклональная гаммапатия неясного генеза (МГНГ) с продукцией IgA или IgG чаще трансформируется в множественную миелому, AL-амилоидоз или другие заболевания, сопровождающиеся плазмоклеточной пролиферацией.

Основной врачебной тактикой при моноклональной гаммапатии неясного генеза является наблюдение за пациентом — «наблюдай и жди». Наиболее часто моноклональная гаммапатия неясного генеза трансформируется в миелому, поэтому возникла необходимость в систематизации критериев, определяющих риск такой трансформации и алгоритм наблюдения. В таблице представлены критерии, позволяющие дифференцировать моноклональную гаммапатию неясного генеза от тлеющей миеломы, при которой также используется тактика «наблюдай и жди» и от множественной миеломы, требующей назначения химиотерапии.

Кроме задачи первичной дифференциальной диагностики, существует задача определения тактики ведения пациента и предсказания возможной трансформации моноклональной гаммапатии неясного генеза.

В последние годы ряд авторов предложили различные прогностические критерии, помогающие определить алгоритм наблюдения и необходимость начала лечения.

Исследователи из MD Anderson Cancer Center (США) при многофакторном статистическом анализе показали, что наиболее значимыми прогностическими факторами являются уровень парапротеина в сыворотке крови и наличие поражения позвоночника по данным магнитно-резонансной томографии (МРТ). Низкий риск трансформации был у больных с отсутствием изменений в позвоночнике по данным МРТ и уровнем парапротеина 30 г/л и менее, медиана наблюдения до прогрессирования составила 79 мес. В группу промежуточного риска были отнесены больные, имевшие либо изменения при МРТ, либо уровень парапротеина выше 30 г/л. Медиана времени до прогрессирования составила 30 мес. Высокий риск трансформации был в группе больных, имевших и изменения при МРТ и уровень парапротеина > 30 г/л; медиана до прогрессирования 17 мес.

Для больных промежуточной прогностической группы дополнительным прогностическим фактором явился тип парапротеина — IgA. При сочетании нормальной МРТ с отсутствием остальных факторов риска или наличием только одного из них медиана до прогрессирования составила 57 мес, а наличие изменений при МРТ в сочетании с одним или двумя прогностическими факторами уменьшило медиану до прогрессирования до 20 мес. Не все исследователи подтверждают неблагоприятное прогностическое значение IgA типа парапротеина.

В последние годы проводятся исследования, направленные на выявление цитогенетических изменений, которые могли бы предсказать близкую трансформацию моноклональной гаммапатии неясного генеза. Метод флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) выявил реаранжировку 14q32 почти у половины пациентов с моноклональной гаммапатией неясного генеза, делецию хромосомы 13 обнаруживали в 2 раза реже, чем при множественной миеломе, a t(4;14) при моноклональной гаммапатии неясного генеза почти не встречалась (2 %). Корреляции этих цитогенетических изменений с клиническим течением при моноклональной гаммапатии неясного генеза выявить не удалось.

При обнаружении моноклональной гаммапатии неясного генеза и после подтверждения этого диагноза в соответствии с современными требованиями рекомендуется придерживаться следующего алгоритма наблюдения. При отсутствии жалоб у пациента в течение первого года проводят исследование уровня парапротеина каждые 3 мес и МРТ — через полгода. Если в течение 1 года нарастания уровня парапротеина и изменений при МРТ не выявлено, в дальнейшем исследование парапротеина производят 1 раз в 6— 12 мес, а МРТ — 1 раз в год.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Моноклональная гаммапатия что это такое простыми словами

Синонимы доброкачественных моноклональных гаммапатий: моноклональные идиопатические (асимптомные) гаммапатии; идиопатическая парапротеинемия; немиэломатозная парапротеинемия.

Доброкачественная моноклональная гаммапатия характеризуется наличием в плазме моноклонального протеинового компонента, подобного множественной миеломе или болезни Вальденштрема, но не сопровождающегося никаким клиническим симптомом.

За последние 3 десятилетия сообщалось о ряде случаев, которые включались в это определение, причем каждый автор давал им другое название. В 1961 г. Waldenstrom включает их в класс моноклокальных гаммапатии, присвоив им название доброкачественных.

Этиология и патогенез доброкачественных моноклональных гаммапатий

Исследования, проведенные на широких группах населения, показали, что наличие сывороточного моноклонального компонента не является редкостью. Изучение почти 7 000 случаев позволило Axelsson и сотр. (1961) найти компонент М у 1% населения старше 25 лет и у 3% лиц старше 70 лет. В рамках моноклональных гаммапатии пропорция доброкачественных форм варьирует между 8 и 68%, в зависимости от авторов, причем эта цифра не может являться показателем частоты, так как она относится к ограниченной группе лиц.

Причина этого состояния неизвестна. Waldenstrom считает ее доброкачественной лимфоцитарной опухолью типа Б, в то время как миелома и болезнь Вальденштрема представляют собой злокачественные формы.

Ossermann показал какую роль могут играть хронические инфекции, особенно билиарные и ренальные, в возникновении доброкачественной моноклональной гаммапатии. Так например, в группе 10 добровольцев подвергнувшихся противохолерной вакцинации, 2 представляли моноклональный рост Ig. Эти внешние иммунные раздражения вызывают у большинства индивидов поликлональные Ig реакции. Однако от отдельных субъектов возможно по генетическим или другим, еще неизвестных причинам, происходит селекция одного секреторного клеточного клона монотипного Ig (лимфоцита Б).

При доброкачественных моноклональных гаммапатиях, этот клон контролируется, а его пролиферация уравновешена. В других случаях, этот клон начинает безконтрольно развиваться, создавая доброкачественные моноклональные гаммапатии.

Было отмечено появление компонента М при многочисленных воспалительных или автоиммунных заболеваниях, в том числе: малярия, токсоплазмоз, врожденный сифилис, болезнь агглютининов на холоде; эти случаи подтверждают роль фактора иммунного раздражения в его появлении.

При многих злокачественных заболеваниях лимфатической системы часто встречается моноклональный рост Ig. Взаимосвязь между этими двумя процессами неизвестна. Waldenstrom цитирует несколько гипотез:

1) больной с сывороточным компонентом М более восприимчив к развитию карциномы;

2) компонент М может являться антителом для известного туморального антигена;

3) глобулины могут быть синтетизированным продуктом раковых клеток — как это бывает при лимфомах;

4) может являться просто случайным сочетанием.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Моноклональная гаммапатия что это такое простыми словами

Пациенты с доброкачественными моноклональными гаммапатиями не представляют никакого клинического симптома, а лишь биологические изменения сывороточных протеинов. В плазме этих лиц обнаруживается при электрофорезе один глобулин в большем количестве. Иммунохимические исследования показали, что речь идет о гомогенном, монотипном Ig, состояшем из одной тяжелой цепи и одной легкой цепи. Описывались случаи с компонентом IgG, IgA и IgM. He известны случаи доброкачественных моноклональных гаммапатии с IgE или IgD. В известных случаях наблюдается преобладание Ig с легкой цепью ламбда по отношению к каппа.

При доброкачественной моноклональной гаммапатии, моноклональный компонент существует в малом количестве (1—3 г/100 мл сыворотки), не сопровождается сокращением остальных Ig и не изменяется количественно в течение долгих периодов времени. Кроме этого, пациенты не представяют протеинурии Бене-Джонса (Вепсе-Jones).

Остальные лабораторные исследования нехарактерны. Гемограмма обычно нормальная. СОЭ может быть нормальной, но бывает и весьма ускоренной.

Исследование костного мозга показывает обычно слегка повышенное число плазмоцитов, но не превышающее 10—15% общего количества миэлоидных элементов.

Дифференциальная диагностика доброкачественных моноклональных гаммапатий производится в первую очередь с множественной миэломой в начальной фазе. Ritzmann и сотр. попытались определить клинические или биологические признаки, которые могут способствовать дифференциации этих двух заболеваний. Они обнаружили, что ни один из биологических тестов (количество IgM, отсутствие или наличие протеина Бене-Джонса, нормальное или пониженное количество остальных Ig) не может давать точное указание. Единственно верный метод дифференциации состоит в наблюдении больного в течение долгого времени.

При доброкачественной моноклональной гаммапатии, количество моноклонального компонента остается без изменений в течение нескольких лет, в то время как при множественной миэломе, патологический протеин представляет явный рост от одного анализа к другому.

Эволюция и прогноз доброкачественных моноклональных гаммапатий. Как показывает и самое название, доброкачественная моноклональная гаммапатия имеет обычно долгую эволюцию и хороший прогноз.

Однако в литературе по специальности отмечаются случаи, которые после многолетнего типично стационарного аспекта, эволюировали в дальнейшем как множественная миэлома. Отсюда вытекает необходимость для таких больных находиться под тщательным медицинским надзором в течение долгих периодов времени.

Лечение доброкачественных моноклональных гаммапатий. Пациенты с доброкачественной моноклональной гаммапатией не нуждаются в лечении. Однако существует необходимость тщательного медицинского надзора в течение долгих периодов и применения лечения при первых же признаках эволютивности, особенно в случае повышения количества компонента М.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Моноклональная гаммапатия что это такое простыми словами

Известно много патологических состояний, при которых в сыворотке крови обнаруживается моноклональный иммуноглобулин, однако признаки существования опухоли плазматических клеток отсутствуют. Это наиболее характерно для моноклональной гаммапатии неустановленного значения (МГНЗ), которая обычно развивается у больных пожилого возраста и трудно диагносцируется.

Частота заболеваемости составляет 0,5% для лиц старше 40 лет и 3% для лиц старше 70 лет. До 40% всех парапротеинемий приходится на долю моноклональной гаммапатии неустановленного значения (МГНЗ). Содержание моноклонального Ig обычно составляет менее 30 г/л.

В 85% случаев он представляет собой парапротеин IgG. Остальные аномалии и симптомы, характерные для множественной миеломы, при этом не проявляются. Иногда в моче обнаруживается белок Бенс-Джонса. Величина СОЭ обычно повышена. Хотя моноклональная гаммапатия неустановленного значения (МГНЗ) является заболеванием, предрасполагающим к развитию миеломы, его обычно не лечат.

Например, по результатам одного клинического наблюдения, у 22 больных с моноклональной гаммапатией неустановленного значения (МГНЗ), множественная миелома развилась через 10 лет после обнаружения М-белка.

Результаты долговременных 30-летних наблюдений показывают, что миелома развивается примерно у 16% больных моноклональной гаммапатией неустановленного значения (МГНЗ), и среднестатистический годовой прирост заболеваемости составляет 0,8%.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021