На ладони появилось уплотнение что делать

Контрактура Дюпюитрена

Контрактура Дюпюитрена — заболевание, сопровождающееся разрастанием соединительной ткани. Это приводит к рубцовому перерождению и укорачиванию сухожилий ладони. В результате один или несколько пальцев перестают полностью разгибаться, функция кисти частично утрачивается.

Что вызывает заболевание

Причины развития патологии окончательно не изучены. Сам Дюпюитрен считал, что разрастанию (гиперплазии) соединительной ткани в ладони способствует длительное сжимание в руке точки опоры. Это травмирует ткани, нарушает их питание и вызывает деструктивные изменения.

Существуют другие точки зрения. Часть ученых сходится во мнении, что утолщение сухожилий происходит на фоне уже имеющихся заболеваний периферической нервной системы — шейного остеохондроза или неврита сустава локтя. Другие же считают, что контрактура Дюпюитрена имеет опухолевую природу. Но современная медицина придерживается точки зрения, заключающейся в том, что эта патология является генетической. Это подтверждает семейное распространение заболевания с наследованием преимущественно по мужской линии.

Как и когда развивается болезнь

Контрактура ладоней развивается преимущественно у мужчин старше 40 лет. У женщин зрелого возраста болезнь почти не встречается. Однако после 80 лет распространенность патологии среди лиц женского и мужского пола сравнивается. У детей заболевание встречается редко. Но если оно начинается в детские годы, то отличается яркой симптоматикой и быстрым прогрессированием.

Первый симптом контрактуры Дюпюитрена — появление плотного узелка на ладони. Обычно он безболезненный. Но иногда пациенты жалуются на боль и зуд, неприятные ощущения в области уплотнений. По мере увеличения узелка уменьшается диапазон движения пальцев. Кожа на ладонях сморщивается.

Болезнь впервые может проявиться после инсульта. Если поражается правая часть мозга, то контрактура развивается на левой руке. И наоборот. Спровоцировать начало заболевания могут и другие состояния, приводящие к утолщению сухожилий.

Возможные осложнения заболевания

Контрактура Дюпюитрена вызывает частичное ограничение диапазона движений пальцев, так как разогнуть их полностью не получается. Если болезнь принимает тяжелую форму, на тыльной стороне проксимальных межфаланговых суставов образуются узлы. Со временем в месте перехода кисти в запястье формируются бугры, возможно осложнение в виде плечелопаточного периартрита. Также считается, что есть связь между контрактурой и болезнью Пейрони (искривлением мужского полового члена, заметным только в эрегированном состоянии).

Методы лечения контрактуры кистей

Перед тем как лечить контрактуру, ее диагностируют с помощью простого теста. Пациента просят положить руку на стол. Если между ладонью и плоскостью столешницы нет свободного пространства, патологии нет. Если между ними можно просунуть как минимум ручку, ставится соответствующий диагноз.

На начальной стадии развития болезни, когда деформация кисти незначительна, пациенту назначают лучевую терапию. Она помогает остановить прогрессирование контрактуры и сохранить функциональность руки. Для облучения используют волны рентгеновского спектра. Эффективностью обладает также электронно-лучевое излучение.

Получить качественное лечение контрактуры Дюпюитрена жители Москвы и Московской области могут в медицинском центре «Гармония». Наши хирурги установят причину появления симптома и подберут грамотное лечение, которое позволит предотвратить ограничение функциональности верхних конечностей.

Контрактура Дюпюитрена – это невоспалительное рубцовое перерождение ладонных сухожилий. Из-за разрастания соединительной ткани сухожилия укорачиваются, разгибание одного или нескольких пальцев ограничивается, развивается сгибательная контрактура с частичной утратой функции кисти. Сопровождается возникновением плотного узловатого тяжа в области пораженных сухожилий. В легких случаях наблюдается незначительное ограничение разгибания, при прогрессировании может развиться тугоподвижность или даже анкилоз (полная неподвижность) поврежденного пальца или пальцев. Лечение обычно хирургическое.

МКБ-10

Общие сведения

Контрактура Дюпюитрена (ладонный фиброматоз) – избыточное развитие соединительной ткани в области сухожилий сгибателей одного или нескольких пальцев. Процесс локализуется на ладони. Развивается постепенно, возникает по невыясненным причинам. Приводит к ограничению разгибания и формированию сгибательной контрактуры одного или нескольких пальцев. На ранних стадиях болезни применяются консервативные методики, однако самым эффективным способом лечения является операция.

Причины

Контрактура Дюпюитрена не связана с нарушениями белкового, углеводного или солевого обмена. Некоторые авторы утверждают, что наблюдается определенная связь между возникновением болезни и сахарным диабетом, однако эта теория пока не доказана.

Существуют также травматическая (вследствие травмы), конституционная (наследственные особенности строения ладонного апоневроза) и неврогенная (поражение периферических нервов) теории, однако мнения ученых остаются противоречивыми. В пользу конституционной теории свидетельствует наследственная предрасположенность. В 25-30% случаев у больных есть близкие кровные родственники, страдающие тем же заболеванием.

Классификация

С учетом выраженности симптомов выделяют три степени контрактуры Дюпюитрена:

Скорость прогрессирования контрактуры Дюпюитрена трудно прогнозировать. Иногда незначительное ограничение сохраняется на протяжении нескольких лет или даже десятилетий, а иногда от появления первых симптомов до развития тугоподвижности проходит всего несколько месяцев. Возможен также вариант с длительным стабильным течением, которое сменяется быстрым прогрессированием.

Симптомы контрактуры Дюпюитрена

Патология имеет очень характерную клиническую картину, которую трудно спутать с симптомами других заболеваний. На ладони больного выявляется уплотнение, образованное узлом и одним или несколькими подкожными тяжами. Разгибание пальца ограничено.

Кожа вокруг узла становится более плотной и постепенно спаивается с подлежащими тканями. Из-за этого в области поражения появляются выпуклости и втяжения. При попытке разогнуть палец узел и тяжи становятся более четкими, хорошо видимыми.

Обычно контрактура Дюпюитрена формируется без болей и только около 10% пациентов предъявляют жалобы на более или менее выраженный болевой синдром. Боли, как правило, отдают в предплечье или даже плечо. Для контрактуры Дюпюитрена характерно прогрессирующее течение. Скорость прогрессирования болезни может колебаться и не зависит от каких-то внешних обстоятельств.

Диагностика

Диагноз контрактура Дюпюитрена выставляется на основании жалоб пациента и характерной клинической картины. В ходе осмотра врач пальпирует ладонь пациента, выявляя узлы и тяжи, а также оценивает амплитуду движений в суставе. Дополнительные лабораторные и инструментальные исследования для подтверждения диагноза обычно не требуются.

Лечение конрактуры Дюпюитрена

Лечением патологии занимаются травматологи-ортопеды. Лечение может быть как консервативным, так и оперативным. Выбор методов производится с учетом выраженности патологических изменений. Консервативная терапия применяется на начальных стадиях конрактуры Дюпюитрена. Пациенту назначают физиолечение (тепловые процедуры) и специальные упражнения для растяжения ладонного апоневроза. Могут также использоваться съемные лонгеты, фиксирующие пальцы в положении разгибания. Как правило, их надевают в ночное время, а днем снимают.

При упорном болевом синдроме используются лечебные блокады с гормональными препаратами (дипроспан, триамцинолон, гидрокортизон и т. д.). Раствор препарата смешивают с местным анестезирующим средством и вводят в область болезненного узла. Обычно эффект одной блокады сохраняется в течение 6-8 недель. Следует учитывать, что использование гормонов относится к числу методов лечения, которые следует применять с осторожностью. Консервативные средства не могут устранить все проявления болезни. Они лишь замедляют скорость развития контрактуры. Единственным радикальным способом лечения остается хирургическая операция.

Четкие рекомендации по поводу выраженности симптомов, при которых необходимо проводить оперативное лечение, в настоящее время отсутствуют. Принятие решения о хирургическом вмешательстве основывается на скорости прогрессирования заболевания и жалобах пациента на боли, ограничение движений и связанные с этим трудности при самообслуживании или выполнении профессиональных обязанностей.

Обычно врачи рекомендуют оперативное вмешательство при наличии сгибательной контрактуры с углом 30 или более градусов. Целью операции, как правило, является иссечение рубцово измененной ткани и восстановление полного объема движений в суставах. Однако в тяжелых случаях, особенно – при застарелых контрактурах пациенту может быть предложен артродез (создание неподвижного сустава с фиксацией пальца в функционально выгодном положении) или даже ампутация пальца.

Реконструктивная операция по поводу контрактуры Дюпюитрена может проводиться под общим наркозом или местной анестезией. При выраженных изменениях со стороны кожи и ладонного апоневроза хирургическое вмешательство бывает достаточно длительным, поэтому в таких случаях рекомендуется общий наркоз.

Существует множество вариантов разреза при контрактурах Дюпюитрена. Наиболее распространен поперечный разрез в области ладонной складки в сочетании с L- или S-образными разрезами по ладонной поверхности основных фаланг пальцев. Выбор конкретного способа производится с учетом особенностей расположения рубцовой ткани. В ходе операции ладонный апоневроз полностью или частично иссекают. При наличии обширных спаек, которые обычно сопровождаются истончением кожи, может потребоваться дермопластика свободным кожным лоскутом.

Затем рана ушивается и дренируется резиновым выпускником. На ладонь накладывается тугая давящая повязка, которая препятствует скоплению крови и развитию новых рубцовых изменений. Руку фиксируют гипсовой лонгетой так, чтобы пальцы находились в функционально выгодном положении. Швы обычно снимают на десятый день. В последующем пациенту назначают лечебную гимнастику для восстановления объема движений в пальцах.

Прогноз и профилактика

Исход обычно благоприятный, после иссечения участков фиброза движения кисти восстанавливаются в полном объеме. Иногда (особенно – при раннем возникновении и быстром прогрессировании) в течение нескольких лет или десятилетий может возникнуть рецидив контрактуры. В этом случае требуется повторная операция. Профилактика не разработана.

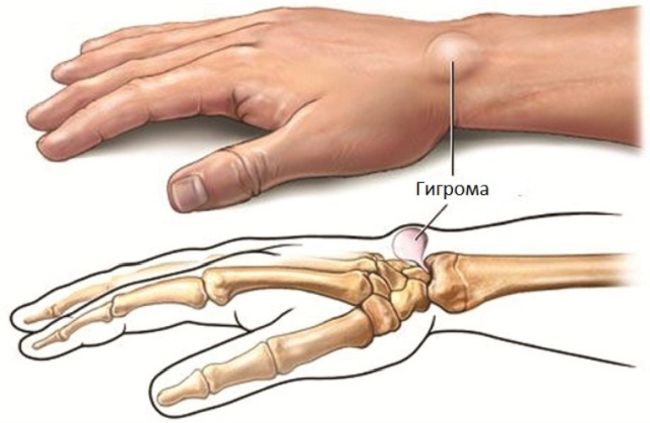

Гигрома: странная шишка на руке

Гигрома (или, как ее еще называют, ганглион) представляет собой плотную на ощупь капсулу-сумку, заполненную вязкой и желеобразной белковой жидкостью с примесью фибрина. Гигрома заметно выпячивается над связками и сухожилиями и практически не передвигается под кожей. Чаще всего синовиальная киста наблюдается у женщин от 20 до 30 лет (⅔ от общего числа больных). Реже всего ею страдают дети.

В каких же случаях стоит беспокоиться о лечении гигромы и можно ли ее предотвратить?

Гигрома – образование в виде опухоли

Причины возникновения гигромы

Точные причины возникновения гигромы на руке на данный момент не установлены. Считается, что травмы сустава могут приводить к образованию мелких полостей, который заполняются серозной жидкостью, а затем сливаются в одну большую или несколько мелких кист. Медики выделяют несколько факторов, которые способствуют началу болезни и росту образования:

Установлено, что наиболее часто гигроме кисти подвержены спортсмены (теннисисты, гольфисты и другие), музыканты (пианисты, скрипачи и другие), а также люди, чья работа сопряжена с нагрузкой на кисти рук (маляры, токари, грузчики, наборщики текста, пекари, хобби). Наличие шитья, вышивки, работы с бисером и тому подобных хобби также может повысить риск “заработать” гигрому.

Симптомы гигромы

Синовиальная киста имеет характерное расположение: на тыльной стороне лучезапястного или голеностопного сустава, а также кисти или стопы.

Помимо упругой плотной шишки, у пациентов могут наблюдаться:

Отдельно следует упомянуть гигрому, при которой растущая шишка располагается под связкой, а потому не образует отчетливого выступа над поверхностью кожи. В этом случае пациенты жалуются на:

Симптомы гигромы могут появиться или усилиться у женщин после рождения ребенка.

Диагностика гигромы

Чтобы исключить злокачественное происхождение образования, врач может назначить пункцию (забор жидкости) из кисты для гистологического и/или цитологического исследования, которая проводится при помощи шприца.

В случае нетипичного расположения шишки для постановки диагноза проводится рентгенологическое исследование или УЗИ. Ультразвуковое исследование кисты помогает определить плотность ее содержимого, наличии поблизости от нее вен и других сосудов, которые она может пережимать, а также однородность шишки или наличие нескольких узелков. В некоторых случаях пациенту может быть рекомендовано МРТ (для определения структуры стенок, наличия в гигроме сосудов, и консистенции и составе наполнения кисты).

Важно провести диагностику гигромы на ранних стадиях

Возможные осложнения гигромы

При “неудачном” расположении гигрома кисти может передавливать вены и нервные пучки, нарушая проводимость нервных импульсов в руках, вызывая ломоту и сильные боли после нагрузки. Также существует риск травматического раздавливания новообразования.

В худшем случае крупная синовиальная киста может вызвать:

Если вы столкнулись с механическим раздавлением гигромы на руке, не пытайтесь вывести ее содержимое наружу самостоятельно! Обработайте пораженный участок антисептиком и наложите стерильную повязку, после чего обратитесь к хирургу в течение нескольких часов.

Из-за повреждения кожи над образованием может произойти инфицирование сухожильного ганглия (гигромы). О развитии осложнений и начале воспалительного процесса свидетельствует:

Лечение гигромы в этом случае должен проводить ортопед-травматолог или хирург. Оставлять раздавленную гигрому без лечения не стоит: после заживления стенки капсулы она снова наполнится жидкостью, а вокруг могут появиться новые образования.

Виды гигромы

Как мы уже упоминали выше, гигрома может возникать в виде единичного образования, отграниченного от других тканей оболочкой. Также возможно появление нескольких сросшихся или независимых друг от друга кист.

Однако чаще всего заболевание принято классифицировать по локализации шишки. Так, врачи выделяют следующие его виды:

Гораздо реже встречаются:

Сухожильный ганглион, расположенный в области запястья и кистей рук составляет, до 88% от общего количества случаев болезни. Голеностопный сустав и стопа беспокоит до 11% пациентов, которые страдают от гигромы. Синовиальная киста в области шеи, плеча, лопатки или колена возникает у всего 1% процента заболевших. Исключительно редко пациенты обращаются к врачу с образованиями в костях, мышцах или позвоночнике.

Гигрома запястья

Если шишка находится под связкой, она может не причинять никакого беспокойства и даже не приносить никаких эстетических неудобств.

Как правило, консистенция гигромы лучезапястного сустава ощущается как мягкая или пружинящая, “резиновая”.

Гигрома кисти

Сухожильный ганглион в области кисти (гигрома кисти) обычно возникает на пальцах (со стороны ладони), самой ладони, тыльной стороны кисти или ближе к лучезапястному суставу. Обычно гигрома кисти не беспокоит пациента, пока не достигнет достаточно большого размера и не станет мешать при выполнении бытовых дел.

Гигрома на пальце руки

Синовиальная киста на пальцах зачастую возникает на их тыльной стороне, в области дистальной фаланги (т.е., последней, на которой расположен ноготь). Часто она находится в непосредственной близости к кутикуле или ногтевому валику.

Кожа над гигромой на пальце руки, как правило, выглядит истонченной, натянутой, ее естественный рисунок сглаживается. Под кожей, как правило, хорошо прощупывается округлое образование, которое не вызывает болевых ощущений, кроме как при травмировании. На ощупь оно достаточно плотное, поэтому может восприниматься как костный или хрящевой нарост.

Гигромы на ладонной стороне фаланги обычно крупнее, чем на тыльной, могут распространяться на всю фалангу целиком и даже занимать соседнюю. Они могут быть достаточно болезненными из-за сдавливания нервов, которые проходят по боковым направлениям пальцев. Это разновидность гигром часто мешает пациентам выполнять бытовые дела.

Возникают ганглионы и у проксимальных фаланг (рядом с основанием пальца). Такие кисты также достаточно болезненными, несмотря на свои небольшие (размером примерно с горошину) размеры. Боль при гигроме на пальце руки обычно возникает при попытке плотно обхватить твердый предмет (например, черенок лопаты, скалку и т.п.).

Гигрома нижних конечностей

Для синовиальной кисты нижних конечностей характерна локализация на тыльной стороне стопы или пальцев, а также на лицевой части голеностопного сустава. Такая гигрома редко беспокоит больных болевыми ощущениями. Как правило, дискомфорт возникает при сдавлении ноги тесной обувью, натирании или набивании стопы, а также при расположении шишки в непосредственной близости от нерва.

Лечение гигромы

Показанием к лечению гигромы является ее многокамерность, быстрый рост образования, развитие воспалительного процесса, болевой синдром, ограничение подвижности в суставе.

Предпочтительным способом лечения гигромы является ее хирургическое удаление, поскольку пункция или аспирация новообразования обычно неэффективны или создают риск осложнений. Так, для консервативного лечения гигромы запястья характерно рецидивирование болезни примерно в 80-90% случаев, тогда как для хирургического аналогичный показатель равен всего 8-20%.

Хирургическое лечение

Врачи не рекомендуют затягивать с хирургическим лечением гигромы, поскольку крупное, пусть и доброкачественное, образование, вскоре начинает смещать сосуды, мышцы, связки и нервы. Их нефизиологическое положение значительно усложняет проведение операции и может иметь последствия для больного.

В последнее время хирурги отдают предпочтение эндоскопическому удалению гигромы запястья, при котором капсула и ее содержимое удаляются через небольшой разрез размером в пару сантиметров. Реабилитация после такого вмешательства происходит гораздо быстрее.

Консервативное лечение гигромы

В качестве консервативного лечения гигромы кисти изредка используется ее раздавливание (без проникновения и образования раны) с дальнейшим наложением сдавливающей повязки. Этот метод ни в коем случае не применяется для инфицированных синовиальных кист из-за риска развития сепсиса, однако он может быть применен для лечения стерильных шишек. Главный минус такого подхода заключается в скором рецидивировании болезни: как только лопнувшие края капсулы срастутся, она вновь начнет наполняться серозной жидкостью.

Несколько более успешной методикой является аспирационная пункция образования, при котором его содержимое высасывают через небольшой прокол, а на его место вводят глюкокортикоидные растворы и препараты для склеротизации. Это позволяет заполнить капсулу соединительной тканью вместо жидкости. Также этот способ показан для введения антибиотиков и лечения инфицированной гигромы.

Консервативные методики не устраняют дегенеративные клетки, которые провоцируют образование гигромы кисти, а потому признаются малоэффективными.

Существует несколько методов лечения гигромы

Физиотерапия

Такой вид лечения помогает снять сдавление нервных окончаний, устранить боли и воспалительный процесс, улучшить регенерацию тканей, расслабить мышцы вокруг новообразования.

В современной физиотерапии гигромы запястья и других суставов используется:

В течение всего курса физиотерапии, а также, по назначению врача, после него, на пораженную гигромой область накладывается тугая, сдавливающая повязка, которая препятствует дальнейшему скоплению жидкости в капсуле.

Если опухоль слишком большого размера или продолжает расти, есть признаки воспаления, лечащий врач совместно с пациентом обычно принимает решение о хирургическом вмешательстве.

Медикаментозное лечение

Для лекарственного лечения гигромы используется широкий спектр противовоспалительных препаратов, которые наносят на поверхность шишки или вводят непосредственно в ее полость инъекционно.

Однако противовоспалительная терапия обеспечивает лишь временный и симптоматический эффект, а потому применяется в комплексе с другими методиками.

Но самым эффективным лекарственным средством для терапии сухожильного ганглиона являются хондропротекторы.

Препарат Артракам является одним из самых эффективные хондропротекторов при гигроме запястья и кисти.

Профилактика гигромы и ее осложнений

Для стандартной профилактики гигромы запястья и других суставов следует:

Контрактура Дюпюитрена

Контрактура Дюпюитрена — заболевание кисти с потерей способности пальцев к разгибанию, которое требует своевременного комплексного лечения у хирурга-ортопеда.

Контрактура Дюпюитрена имеет второе название «ладонный фиброматоз». Она была впервые описана еще в 1831 г. французским хирургом. При этом заболевании происходит рубцовое перерождение соединительной ткани ладонного апоневроза, из-за чего он утолщается и перестает выполнять свою функцию. Без лечения болезнь неуклонно прогрессирует, поэтому человек может полностью потерять работоспособность пораженной кисти.

Внимание

Если не обращаться к врачу, в 67% случаев возникает стойкое ограничение подвижности пальцев кисти, а у 3% больных контрактура становится причиной инвалидности.

Болезнь в основном поражает людей европеоидной расы, по разным данным, ее проявления различной степени выраженности в течение жизни встречаются у 1,6-19,2% населения. Контрактура в 85% случаев развивается у мужчин, типичный возраст начала симптоматики — 30-60 лет. У женщин заболевание встречается реже, имеет медленно прогрессирующее течение, зачастую сочетается с другими патологиями кисти и/или сахарным диабетом.

Симптомы

На начальном этапе контрактуры Дюпюитрена на ладонной поверхности кисти, ближе к 4-5 пальцам, возникает уплотнение размером до 1 см. Этот плотный узелок выступает над поверхностью кожи, при его ощупывании может быть небольшая болезненность. Постепенно он увеличивается в размерах, а при распространении рубцового процесса на соседние ткани становятся видимыми подкожные тяжи, которые идут от ладони к пальцам кисти.

Вследствие укорочения сухожилий развивается контрактура: пораженный палец сначала сгибается в пястно-фаланговом суставе (в области основания пальца), а затем могут поражаться другие суставы, расположенные по длине пальца. Пациенты не могут полностью разогнуть пораженные пальцы, а при попытке это сделать тяжи и деформации на поверхности ладони становятся более выраженными. У 10-20% больных наблюдаются узелки Гароди — уплотнения диаметром от 0,5 см до 3 см на тыльной поверхности проксимальных фаланговых или пястно-фаланговых суставов.

Болевой синдром — нетипичное проявление контрактуры Дюпюитрена, он возникает в среднем у каждого десятого пациента. Боли локализованы по ладонной поверхности кисти, могут отдавать в предплечье или плечо. Усиление болей или появление местных признаков воспаления возможно при склонности пациента к самолечению: использовании компрессов, разогревающих мазей, попытках насильственного массажа и разгибания пальцев.

В 50-78% случаев в патологический процесс вовлекаются обе кисти, а при одностороннем поражении чаще страдает правая рука. В большинстве случаев при ладонном фиброматозе наблюдается контрактура безымянного пальца и мизинца, а затем в порядке убывания частоты патология развивается в среднем, указательном и большом пальцах.

С учетом преобладающей симптоматики разработана классификация Волкова и Горидова, согласно которой контрактура Дюпюитрена имеет 3 клинические формы:

Диатез Дюпюитрена

У мужчин возможно выявление целого симптомокомплекса нарушений, который включает контрактуру сгибиталей пальцев кисти, искривление полового члена вследствие рубцового перерождения тканей (болезнь Пейрони) и появление узелков на подошвах с контрактурой пальцев стопы (болезнь Леддерхозе).

Сочетание этих трех заболеваний называют диатезом Дюпюитрена. Состояние в основном наблюдается у мужчин старше 40 лет, у родственников которых также были подобные нарушения. В большинстве случаев процесс развивается симметрично, затрагивает обе кисти и обе стопы.

Причины

Мнения специалистов по поводу причин развития заболевания расходятся. На сегодня существует несколько теорий, каждая из которых имеет рациональные идеи, однако не может полностью объяснить природу развития контрактуры. Среди возможных предпосылок болезни Дюпюитрена наиболее вероятны следующие:

Диагностика

Учитывая характерную клиническую картину заболевания, врачу достаточно сбора жалоб и осмотра пораженной кисти, чтобы поставить правильный диагноз. К быстрым и неинвазивным методам оценки проблемы относят “настольный” тест Хьюстона: пациента просят положить руку ладонью вниз на любую ровную твердую поверхность, и если рука не полностью касается стола (сгибается в виде “домика”), контрактура присутствует.

Чтобы определить тяжесть поражения ладонного апоневроза, врач использует угломер или транспортир для определения угла патологического сгибания пальцев. Всего выделяют 5 степеней контрактуры:

Лечение

Начальные стадии контрактуры, которые не доставляют больному дискомфорта и не мешают функциям руки, могут не требовать лечения. Этот вопрос обсуждается на консультации хирурга-ортопеда, который оценивает все риски и разрабатывает индивидуальную программу помощи пациенту. Однако большинство случаев болезни являются показанием к немедленной хирургической или малоинвазивной коррекции.

Хирургическое лечение

На современном этапе лечения контрактуры Дюпюитрена предпочтение отдается хирургическому вмешательству, причем многие врачи подчеркивают необходимость раннего проведения операции. В для каждого пациента подбирается оптимальная схема оперативного лечения, чтобы достичь наилучшего результата и предупредить осложнения. Абсолютным показанием к вмешательству является контрактура пястно-фалангового сустава более 30 градусов, а также любая степень контрактуры проксимального межфалангового сустава.

Для ликвидации контрактуры Дюпюитрена применяются различные варианты хирургических операций:

Чтобы улучшить результат операций, сократить время реабилитации и избежать повреждения тканей ладони, в клинике используются современные малоинвазивные методы. Распространенным вариантом такого вмешательства является игольчатая апоневрозотомия. Она предполагает создание небольших насечек на апоневрозе через проколы кожи, чтобы достичь разгибания пальцев до естественного положения и вернуть их функцию. Восстановление после операции происходит быстро, человек может вернуться к физической работе уже спустя 4-7 дней. Игольчатая апоневрозотомия может комбинироваться с липофилингом — инъекциями специально обработанной жировой ткани в каждый тяж ладонного апоневроза.

В хирургическим лечением контрактуры Дюпюитрена занимаются хирурги Центр травматологии и ортопедии. Они проводят эффективные и современные оперативные вмешательства при острых и хронических заболеваниях кисти, подбирают комплексные программы лечения.

Консервативная терапия

Для рассасывания рубцовых изменений ладонного апоневроза могут использоваться препараты на основе коллагеназы — протеолитического фермента, способного расщеплять коллаген. Уколы препарата делаются непосредственно в пораженную область ладони или пальцев, всего за одну процедуру используется от одной до трех точек введения коллагеназы. На следующий день после инъекций проводится постановка суставов в анатомически правильное положение путем безоперационного растяжения тканей. После такой процедуры пациенту нужно носить гипсовую повязку, а восстановление занимает около 4-х месяцев.

Другие варианты консервативной терапии могут назначаться лишь на этапе подготовки к хирургической операции либо в послеоперационном периоде. К вспомогательным методам лечения контрактуры Дюпюитрена относят:

Прогноз и профилактика

Своевременно проведенное хирургическое лечение ладонного фиброматоза дает хорошие результаты — выздоровление без рецидивов наблюдается в среднем у 95-96% пациентов. После правильно выполненной операции пациенты полностью восстанавливают подвижность и работоспособность кисти. Однако при запущенных формах ладонного фиброматоза (4-5 степень) риск рецидивов и послеоперационных осложнений намного выше.

Поскольку точные причины болезни Дюпюитрена не установлены, невозможно разработать эффективные меры профилактики. Если есть наследственная предрасположенность к заболеванию, рекомендуется избегать постоянных нагрузок на кисть, особенно профессиональных вредностей. Основное правило — раннее обращение к врачу, что позволяет ликвидировать контрактуру на начальной стадии.